근대미술가의 재발견 2 《초현실주의와 한국근대미술》

2025.04.17 ▶ 2025.07.06

2025.04.17 ▶ 2025.07.06

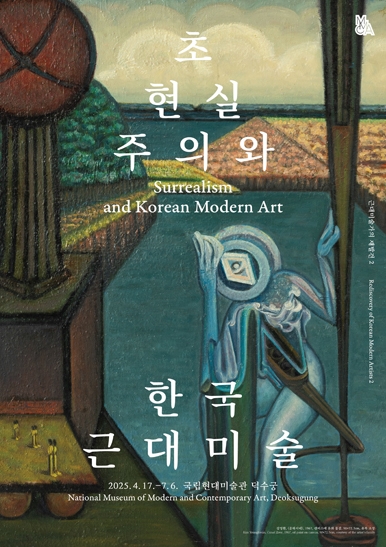

전시 포스터

김종남

나의 풍경(ぼくの風景)〉, 1980, 캔버스에 유화 물감, 73×91.5cm, 유족 소장

김욱규

제목 없음, 1960년대 중반- 1970년대 초, 캔버스에 유화 물감, 60×50cm, 유족 소장

김욱규

제목 없음, 1970년대, 캔버스에 유화 물감, 45×53cm, 유족 소장

김종하

색장갑, 1957, 캔버스에 유화 물감, 46.8×62cm, MMCA 소장

김종하

선인장(생(生), 1977, 캔버스에 유화 물감, 162×112.5cm, MMCA 소장

박광호

반도(半島) 환상, 1970년대, 캔버스에 유화 물감, 90.9×72.5cm, MMCA 소장

박광호

음양(陰陽)Ⅰ, 1970년대 중반, 캔버스에 유화 물감, 73×61cm, 유족 소장

김영환

자화상 풍경, 1962, 캔버스에 유화 물감, 66×100cm, 유족 소장

김영환

폐허의 오후, 1973, 캔버스에 유화 물감, 97×130cm, MMCA 소장

신영헌

신라송, 1968, 캔버스에 유화 물감, 161.7×129.5cm, MMCA 소장

신영헌

한(恨)의 장(章), 1969, 캔버스에 유화 물감, 116×91cm, 개인 소장

근대미술가의 재발견 2 《초현실주의와 한국근대미술》

《초현실주의와 한국근대미술》은 20세기 한국미술사에서 소홀히 다루어진 작가를 발굴, 재조명해 보다 풍요로운 미술사를 복원하고자 2019년 처음으로 개최된 ‘근대미술가의 재발견’ 시리즈의 일환으로 기획되었다. 지난 전시가 자의 혹은 타의에 의해 절필(絶筆)해야만 했던 여섯 작가를 조명했다면, 두 번째로 열리는 이번 전시는 “한국 화단에서 드물게 보는 초현실주의적인 체질”을 지녔던 김욱규(金旭奎, 1911-1990), 김종남(金鐘湳, 마나베 히데오(眞鍋英雄), 1914-1986), 일유(一有) 김종하(金鍾夏, 1918- 2011), 신영헌(申榮憲, 1923-1995), 구로(久路) 김영환(金永煥, 1928-2011), 향보(鄕步) 박광호(朴光浩, 1932-2000) 여섯 작가를 소개한다.

이 작가들은 세상의 무관심 속에서 홀로 자신만의 초현실주의적 세계를 탐험하고 완성했다. 하나의 양식으로 수렴될 수 없는 이들의 작품은 작가 생전에는 일종의 시대착오나 오리지널의 모방으로 간주되었고, 사후에는 점차 잊혀졌다. 이들은 인간 정신을 옥죄는 구습과 금기를 깨는 도발적인 전위(前衛)를 자청했던 앙드레 브르통(André Breton)과 그 동료들과 달리, 어떤 구심점도 갖지 못했고 집단을 이루어 목소리를 낸 적이 없다. 이들은 추상-앵포르멜과 단색화-, 실험미술, 민중미술 등 당대의 전위를 뒤쫓는 후위(後衛)가 되는 대신 차라리 주변에 머물기를 택했고, 광복 이후 대부분의 현대성 모색과 함께 한국 미술가들에게 피할 수 없는 과제로 주어진 전통의 재발견, 민족적 정체성 추구에 구속되지 않고 알아주는 이 없는 외길을 묵묵히 걸어갔다. 이는 시대를 초월하여 존재하는 인간의 창조 본능을 일깨우는 초현실주의에 매료되었기에 가능했다. 이 작가들의 존재는 대개 구상과 추상, 전통과 현대, 아카데미즘과 전위, 순수와 현실참여 등 이항대립으로 귀결되고 신화화된 몇몇 거장이나 운동과 단체 중심으로 기술되는 한국 근현대 미술사의 틈새를 드러내 그 불연속과 다양성을 새삼 일깨운다는 점에서 더욱 귀하다.

전시는 본격적으로 여섯 명의 작가를 소개하기에 앞서 1920년대 말~1930년대 초 ‘초현실주의’라는 용어가 처음으로 등장한 이래 초현실주의가 한국에 어떻게 이해되고, 기법과 소재 면에서 적용되었는지 살펴보는 것으로 시작한다.

1부 삶은 다른 곳에 있다

초현실주의는 1차 세계대전 직후 합리주의적, 기독교적, 부르주아적, 자본주의적, 백인중심주의적 이데올로기에 의해 유지되는 서유럽의 가치가 인간의 삶을 위선적이고 공포스럽게 만든 것에 대해 신랄하게 비판하고 새로운 대안을 제시하며 등장했다. 그런데 그 목표가 명확했던 것과 달리 그 대안은 다양한 해석과 실천의 여지를 가지고 있었다. 초현실주의 미술은 다른 모더니즘 미술처럼 전통과 결별하고 새로움을 추구하는 대신 무의식, 꿈, 놀이, 이문화, 전통, 신비주의 등 여러 이질적인 요소들을 끌어들여 다양성을 추구했다. 초현실주의자들에게 예술은 그 자체가 목적이 아니라 “생의 신비와 놀라움”에 대한 의식을 창조하고 현실을 새롭게 인식하기 위한 수단이었다. 그들은 “인간 정신의 해방”을 꿈꾸었고 예술로써 “삶의 중요한 문제를 해결”하고 세상을 변혁시킬 수 있다고 믿었다. 「초현실주의 제2선언」(1929)이 발표될 무렵 이들의 열정은 국경 너머에까지 확산되었다.

초현실주의는 한국에서 1920년대 말~1930년대 초 문학계에서 신경향의 해외문학을 소개할 때 처음 등장했고, 미술계에서는 모더니즘(예술지상주의)과 리얼리즘(현실참여)과의 삼각구도 속에서 논의되기 시작했다. 일제의 탄압 아래서 예술가들은 초현실주의가 지향했던 “삶의 중요한 문제를 해결”을 시도조차 할 수 없었고, 개성과 욕망의 자유로운 분출보다 균형과 질서, 도덕과 건설을 중시했던 당시 사회적 분위기와 전통 속에서 저항, 부조화, 경이(驚異), 유머를 추구했던 초현실주의는 위험한 것으로 간주되었다. 초현실주의는 1930년대 말 일본 재야 미술단체에서 활동하던 유학생들에 의해 비로소 실천되었다. 외부세계의 기계적 또는 인상주의적 모방이나 표현주의적 감정 분출 대신, 세상의 이면을 드러내는 상상의 힘을 보여준 이들의 작품은 당시 낯설고 첨단적인 미술로 인식되었다. 비록 일본을 통해 초현실주의를 간접적으로 접촉하고 조선의 특수한 상황에 의해 굴절적으로 수용했지만, 시인의 눈과 마음을 가진 미술가들은 그저 몽상적인 세계가 아니라 현실을 낯설게 보는 새로운 관점을 제시해 현실 재구성의 가능성을 보여주었다. 우리는 이들의 작품에서 브르통이 「초현실주의와 회화」(1928)에 초현실주의 회화의 조건으로 제시한 “순수한 내적 모델”, 즉 ‘시적 가능성’을 발견할 수 있다.

구미(유럽, 아메리카)에서 1940년대 중반이면 초현실주의가 역사화되고 추상이 주류가 된 것처럼, 한국전쟁 이후 추상이 전위성을 획득하자 초현실주의는 문학성과 형상성으로 인해 반(反)현대적인 것으로 주변화되었지만 “시대를 초월하여 존재하는 인간의 창조 본능”을 일깨운 초현실주의의 맥은 끊긴 적이 없다. 비록 초현실주의를 내세우지 않더라도 우리 곁에는 자동기술 이외에도 전치(dépaysment), 콜라쥬(collage), 이중영상(double image), 변형(déformation), 프로타주(frottage), 그라타주(grattage) 등 초현실주의의 대표적인 기법을 차용하거나 우연과 경이, 신화적 상상력과 시적 언어로써 자신만의 ‘초현실’ 즉 “삶과 죽음, 현실계와 상상계, 과거와 미래, 소통 가능한 것과 소통 불가능한 것이 모순적으로 감지되기를 그치는 어떤 정신의 한 점”을 추구한 작가들이 있었다. 비록 이들이 프랑스 초현실주의자들처럼 전위를 자처하며 적극적으로 혁명을 꾀하지 않았지만, “산다는 것과 살기를 그친다는 것. 그것은 상상의 해결책이다. 삶은 다른 곳에 있다”는 「초현실주의 선언」의 마지막 문장처럼, 인간 정신과 현실을 협소하고 경직되게 만드는 것들에 반기를 들었다는 점에서 초현실주의의 유산을 발견할 수 있다.

김종남(마나베 히데오)

김종남(金鐘湳, 마나베 히데오(眞鍋英雄), 1914-1986)은 경상남도 산청군 출신으로, 15세에 홀로 교토(京都)로 건너갔다. 1934년 일본미술학교 서양화과에 입학한 그는 졸업 후 일본에 처음으로 초현실주의 미술을 소개하고 지도자 역할을 했던 후쿠자와 이치로(福澤一郞, 1898-1992)가 운영한 ‘후쿠자와 이치로 회화연구소’에서 수학했다. 김종남은 1940년 후쿠자와가 주도하여 결성한 전위미술 단체 ‘미술문화협회’가 주관한 공모전에 꾸준히 참여했다. 전쟁의 불길이 거세질 무렵 그는 육군항공정비부대에 징용되어 항공병을 위한 교육 자료를 만드는 일에 동원되었고, 전후에는 미군부대에서 영자신문 디자인과 편집 일을 하면서 퇴근 후 작업을 병행했다. 평생을 초현실주의로 일관한 그의 작업은 일본에서도 흔하게 볼 수 없다. 김종남은 1950년 마나베 집안의 양자가 되어 성을 바꾸고 일본인 여성과 결혼했다. 일본 사회의 재일조선인에 대한 차별과 편견으로부터 가족을 지켜야했던 그는 임종을 앞두고서야 두 아들에게 자신이 한국인임을 밝혔다.

그의 작품에는 초기부터 식물과 동물, 곤충 등 자연 생물이 주요 모티프로 등장한다. 대상은 비현실적일 정도로 극사실적으로 묘사되고, 다양한 식물들이 촘촘하게 들어서 대자연이 근원적으로 지닌 섬뜩함을 전한다. 1950년대 이후 그의 작품은 식물 사이에 보호색을 한 기이한 생명체들이 숨어있거나 새와 인간, 식물과 인간 등 이종(異種)이 결합된 생명체가 주인공이 되어 낯선 느낌을 불러일으키는데, 여기서 마나베 히데오라는 보호색을 두른 채 일본인이면서 동시에 한국인으로 살아야했던 작가의 내면 깊이 도사리는 불안이 감지된다. 한편 1950년대 중반 이후 그의 작품에 비행기가 종종 등장해 청년 시절 작가가 경험한 전쟁의 공포와 항공기 도면을 그리던 경험이 세월이 지나 만들어낸 중층의 기억을 보여준다.

김욱규

김욱규(金旭奎, 1911-1990)는 함경남도 함흥 출신으로 1930년대 중반 도일(渡日)하여 가와바타화학교(川端畵學校)에서 4년간 서양화를 공부했다. 문화학원에 입학했다고 전해지며 야수주의(fauvism)와 후쿠자와 이치로가 중심이 된 초현실주의의 산실로 간주되는 《독립미술협회전》(1941)에 참여했다. 해방 후 함흥미술연구소에서 학생들을 가르쳤고 함흥미술동맹 위원장을 역임하기도 했다. 1•4 후퇴 때 아내와 아이들을 남겨둔 채 월남한 김욱규는 북한에서의 전력이 남한에서 안정적인 직장을 찾는데 장애가 되어 미군부대에서 초상화를 그리는 일로 겨우 생계를 유지했다. 1970년대부터 본격적으로 창작에 전념했는데, 그가 남긴 400여 점에 가까운 작품은 제목과 제작년도, 심지어 서명이 없는 경우가 대부분이다. 누구에게 보여주기 위해, 또는 판매하기 위해 작품을 제작한 것이 아니었기 때문이다. 미술계는 물론 세상과 철저히 단절된 채 홀로 작업한 그의 첫 개인전은 1991년 작가 사후 장남이 마련한 유작전(遺作展)이었다.

김욱규의 작품은 사실주의, 표현주의, 야수주의, 입체주의, 비정형적 추상과 기하학적 추상 등 다양한 양식을 넘나든다. 그에게는 골방에서 그림을 그리는 것만이 상실과 모순으로 점철된 현실적, 심리적 삶에서 구원받는 길이었다. 그의 작품에 등장하는 비현실적 공간에 등장하는 날벌레와 새, 식물 사이에 숨은 기이한 생명체, 길게 왜곡되거나 새의 형상과 결합한 그로테스크한 인간의 모습에서 꿈과 현실, 삶과 죽음의 중간상태에서 오는 불안감이 강하게 느껴진다. 김욱규가 평생 안고 살았던 이산(離散)의 트라우마(이데올로기 대치로 인한 민족 분단, 가족과의 생이별), 절대 고독(세상으로부터의 단절), 가난에 대한 절망은 후기로 가면서 점차 극복의 대상이 되고, 화면은 영혼의 자유를 갈구하는 듯한 에너지로 가득해진다.

김종하

김종하(金鐘夏, 1918-2011)는 제11회 《조선미술전람회》(1932)에 출품한 풍경화가 입선하면서 본격적으로 미술에 관심을 가지게 되었다. 같은 해 동경으로 건너가 가와바타화학교에서 회화의 기초를 익히고, 1937년부터 1941년까지 제국미술학교에서 본격적으로 서양화를 공부했다. 1956년 그 시절 화가들에게 근대 서양미술의 원류(原流)로서 동경의 대상이었던 프랑스로 건너간다. 귀국한 그는 이화여대, 숙명여대, 서라벌대학교 등에서 교편을 잡았고, 대한민국미술전람회 추천작가, 초대작가, 심사위원으로 활동했다. 1979년부터 1990년대까지 서울과 파리를 오가며 작업했으며, 은관문화훈장(2002) 등을 수상했다.

김종하는 미술계에 확산된 추상의 물결을 거부하고 구상미술의 발전을 표방하며 설립된 ‘목우회(木友會)’의 창립 창립멤버로 활동하고, 민족기록화, 새마을운동기록화 제작에도 참여하는 등 주로 구상회화를 제작했지만, 그의 작품은 당시 일반적인 구상회화와는 달리 감각적인 현실과 환상적인 꿈의 세계를 자유롭게 넘나든다. 제국미술학교 유학 시절 당시에도 초현실주의에 주목했지만, 본격적으로 초현실주의를 직접 탐구한 것은 도불(渡佛) 이후였다. 특히 두 번째 도불 이후 그의 작품은 동년배 작가들의 작품에서 찾기 힘든 독특한 에로티즘을 띈다. 어두운 실내 속 비현실적으로 새하얀 피부를 지닌 관능적인 여성 누드가 작가 개인의 내밀한 욕망을 반영한다면, 사막, 숲, 바다 등이 여성의 가슴과 둔부의 곡선으로 변하여 탄생한 신성하고 원시적인 어머니 자연은 집단 무의식에서 생겨나 상징의 형태로 되풀이되는 원형(原型)과 연결된다. 그는 1세대 서양화가들에게 굴레가 되기도 했던 민족적 정체성에 얽매이지 않고 평생 진정한 예술에 대해 고민했다.

박광호

향보(鄕步) 박광호(朴光浩, 1932-2000)는 대구 출신으로 10대 시절부터 문학에 큰 관심과 재능을 보여주었다. 1956년 서울대학교 미술대학 회화과를 졸업한 후 고향으로 돌아와 대구 계성고, 계명대, 영남대, 효성여대를 거쳐 대구교육대학교에서 30여 년간 미술 교육자로서의 후학을 양성하며 화업을 지속했다. 생전 세 차례 개인전을 개최했고 대한민국미술전람회에는 참여하지 않았다. ‘앙가쥬망(Engagement)’, ‘신조회(新潮會)’, ‘송도회(松島會)’, ‘직(直)’ 등 단체에서 활동했는데 오랜 시간 꾸준히 활동한 곳은 앙가쥬망이 유일하다. 미술계와의 교류에는 소극적이었지만, 미술이론 및 미술교육 관련 논문과 번역본을 다수 남긴 박광호는 서양의 이론을 본인의 작업으로 직접 실천하는 데 열정적이었다.

작업 초기(1950년대 중반~1960년대)에는 전쟁의 상흔과 억압적인 사회에 대한 저항을 담은 표현주의, 앵포르멜 경향의 작품에서부터 동서고금의 이미지를 콜라주한 팝아트적 작품, 옵티컬(optical) 또는 기하학적 추상 등 다양한 주제와 양식을 실험했다. 1970년대부터 1980년대까지 지속적으로 선보인 결(結), 향(響), 음양(陰陽), 요철(凹凸), 군집(群集) 등의 연작은 당시 한국 미술계에서 보기 드물게 기계적인 일상 속 억압된 정념(情念)과 물신숭배의 욕망을 오브제 형태로 표출한다. 합리성을 벗어난 오브제 이미지를 반복적으로, 그리고 전진과 후퇴가 상호작용하는 모호한 공간에 배치함으로써 작가는 구상과 추상, 생명체와 비생명체를 연결하고 현실과 상상의 세계를 풍성하게 채우면서 심원한 무의식의 세계를 지금 여기로 끌어온다.

김영환

구로(久路) 김영환(金永煥, 1928-2011)은 함경남도 안변군 출신으로, 1956년 홍익대 회화과를 졸업하던 해 김충선(金忠善), 박서보(朴栖甫), 문우식(文友植)과 함께 반(反)국전을 내세운 《4인전》에 참가하며 작가 활동을 시작했다. 이듬해 구태의연한 아카데미즘에 저항하는 ‘현대미술가협회’ 창설에도 참여하고, 한국의 바우하우스를 꿈꾸며 1956년 설립된 ‘신조형파’ 3회전에 기하학적 추상이 아닌 문학성, 환상성 강한 개성있는 작품을 다수 출품했다. 하지만 1950년대 후반부터 화단과 거리를 두고 자신만의 세계에 몰입했고, 긴 은둔을 깨고 개최한 개인전(1974)을 시작으로 10여 차례 개인전을 열었다. 작가는 동년배의 오랜 화우(畵友)들과 1988년 설립한, 추상과 구상의 구분에 속박되지 않고 한국적 경험과 감성을 표현하고자한 ‘시현회(始現會)’ 정도 외에는 외부 활동을 하지 않았다.

김영환은 대학 시절부터 초현실주의에 매료되었다. 초현실주의를 통해 전쟁과 분단을 겪은 비참한 한국의 현실을 뛰어넘을 수 있다고 생각했고, 현실의 모순을 직설적으로 표현하거나 현실에 대한 분노를 외부로 표출하는 대신 화폭에 현실을 재구성해 새로운 세계를 만들어냈다. 작가는 조르주 데 키리코, 살바도르 달리에게 큰 관심을 가졌는데 특히 이들이 대상을 병치하고 공간을 창출하는 방식에 영감을 받았다. 1970년대에는 기하학적 추상이 부분적으로 등장하는데 이러한 작품에서도 어김없이 문학적, 신화적 상상력이 꿈틀거린다. 작가는 점차 황소, 말, 새 등을 주요 모티프로 인간과 자연의 공생하는, 원형적 또는 애니미즘적 사랑을 그리기 시작했다. 원산중학교 시절에, 그리고 한국전쟁 때 부산에 피난하며 그에게 그림을 가르쳐주었던 이중섭(李中燮, 1916-1956)의 영향이 작가의 예술세계에 있어 근저였음을 알 수 있다.

신영헌

신영헌(申榮憲, 1923-1995)은 평안남도 평원군 출신으로 1939년 평양사범학교에 입학해 도화부에서 그림을 그리기 시작했다. 광복 직후 서울로 내려와 이쾌대(李快大, 1913-1965)가 설립한 ‘성북회화연구소’에서 수학하고 비슷한 시기에 서울대학교 미술대학에 입학했지만, 한국전쟁 발발로 학업을 중단했다. 그는 삼선교 부근에 기초를 중시했던 성북회화연구소를 모범으로 한 화실을 세워 미대입시를 준비하는 학생들을 가르치며 창작에 전념했다. 1950년~60년대에 대한민국미술전람회(이하 국전)에 꾸준히 참여했고 두 차례 개인전을 개최한 것 외에 주로 기독교 미술 단체전에 참여해 그나마 ‘종교(기독교) 화가’로 알려져 있다.

칩거하다시피 세상과 단절된 그였지만 신영헌의 작품에는 20세기 한국인이 겪은 식민, 전쟁, 월남, 분단의 역사가 특정 종교를 넘어 그만의 독특한 형식으로 시각화되었다. 국전 출품작을 비롯한 1960년대 초반까지의 작품은 당시 미술계를 풍미한 앵포르멜 경향을 보여주나, 1960년대 말부터는 사실주의 기법으로 살바도르 달리가 즐겨 사용한 이중 영상(double image)을 매개로, 전쟁과 분단으로 만신창이가 된 조국산천과 자본주의로 인해 비인간화된 도시의 모습을, 인간의 형상과 결합한 기이한 이미지로 그려냈다. 작가 본인은 자신의 예술을 특정 ‘주의’로 규정하는 것을 거부했으나, 그가 인간을 둘러싼 현실의 삶에 단단히 발을 딛고 비합리적이고 부조리한 현실을 재인식하게 만드는 예술적 경이를 만들었다는 점에서 그의 작품은 초현실주의의 본령에 가깝다.

전시제목근대미술가의 재발견 2 《초현실주의와 한국근대미술》

전시기간2025.04.17(목) - 2025.07.06(일)

참여작가 김욱규, 김종남, 김종하, 신영헌, 김영환, 박광호

관람시간- 화, 목, 금, 일요일: 오전 10시 ~ 오후 6시

- 수, 토요일: 오전 10시 ~ 오후 9시(야간개장)

휴관일매주 월요일

장르작품 및 아카이브 약 300여 점

관람료2,000원(덕수궁 입장료 1000원 별도)

장소국립현대미술관 NATIONAL MUSEUM OF ART, DECKSUGUNG (서울 중구 세종대로 99 (정동, 덕수궁) 국립현대미술관 덕수궁)

주최국립현대미술관

연락처02-2022-0600

1918년 출생

1928년 출생

진귀원 : 빛을 향하여

매스갤러리

2025.12.05 ~ 2026.01.30

WINTER HIGHLIGHTS

갤러리 JJ

2025.12.02 ~ 2026.01.31

이상은 : Bluming

매스갤러리

2025.12.04 ~ 2026.01.31

Painting-like 그림처럼

대안공간 루프

2025.12.16 ~ 2026.01.31

아드리안 비야르 로하스: 적군의 언어

아트선재센터

2025.09.03 ~ 2026.02.01

의문의 AI(Interrogative AI)

인천아트플랫폼

2025.11.20 ~ 2026.02.01

Léa Belooussovitch 개인전 《SURGE》

가나아트 남산

2025.12.23 ~ 2026.02.01

작은 치유의 장면들 (Scenes of Gentle Healing)

신세계갤러리 본점

2025.12.11 ~ 2026.02.04