본문

-

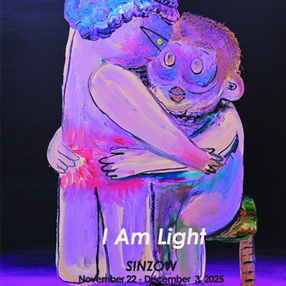

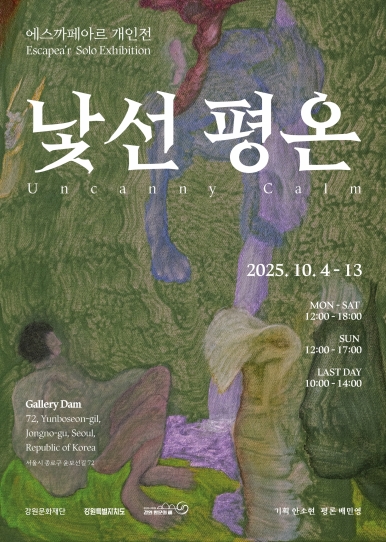

전시 포스터

-

에스까페아르

The Calm I Once Knew, Colored Pencil and Pen on Kraft Paper, 29.7 × 42.0 cm, 2024

-

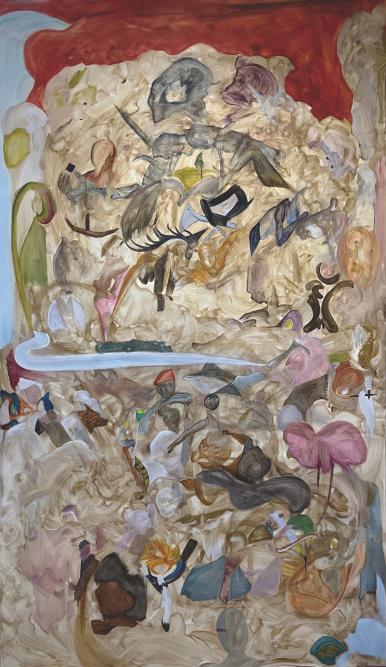

에스까페아르

A Conversation of Eleven, Oil on Canvas, 60.6 × 72.7 cm, 2025

-

에스까페아르

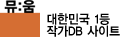

Predicted Counterattack, Acrylic and Oil on Canvas, 193.9 × 112.1 cm, 2024

-

에스까페아르

The All-Too-Familiar Purgatory, Acrylic and Oil on Canvas, 193.9 × 112.1 cm, 2025

-

에스까페아르

Uncanny Calm, Acrylic and Oil on Canvas, 31.8 × 40.9 cm, 2025

-

Press Release

전시서문

“나는 요즘 낯선 평온을 마주하곤 한다.”

페티시의 사회학적 효용에 관하여

1. 순수한 페티시즘

“그날그날 보여지는 도상은 환시인가요?”

“환시라고 하기에는 그날그날 어떤 부분을 어떻게 조합할지 매일 뭔가가 보일 때까지 계속해서 그림 앞에서 기다리는 편입니다. 갑자기 환상을 보는 느낌이라기보다 최대한 그림이 제게 말을 걸 때까지 화면을 돌리기도 하고 옆에서 흘겨보기도 하고 진짜 말도 걸어보고 하는 편입니다.”

안소현 큐레이터와 작가의 대화 중 주목할 만한 부분이었다. 이를 보고 가장 먼저 생각난 단어는 ‘페티시Fetish’였다. 훗날 정신분석학자 프로이트에 의해 마치 성도착증Paraphlic Disorder만을 이야기하는 것처럼 잘못 알려지게 되었지만, 페티시즘을 중심으로 문화적 담론을 분석하는 비평가 피에츠(2015)는 “미학과 페티시즘은 ‘감각적인 물질성sensuous materiality’과 지각하는 정신 사이의 직접적인 관련성에 주목하여 주관적인 과정과 신념의 효과를 이론화시킨 철학적 시도였다.”고 논평한 바 있다. 그가 소개한 여러 학자 중 오히려 여기 에스까페아르의 세계를 설명하는 데 유용한 사회학자들이 있다. 먼저 콩트(1844)는 – 조금은 길고 복잡하게 느껴질 수 있지만, 전시를 보며 이 글도 좀 ‘흘겨보고’ 하다 보면 분명 이해할 수 있을 것이다 - “새로운 과학적 통찰력을 우연적인 관례로 생각할 수도 있고 비합리적인 절대적 헌신을 향하여 자기 구축적이고 고착화된 충동을 표현할 수도 있는, 자발적인 열정적 추측의 상태”로서 ‘순수한 페티시즘’을 주장했다. 그럼으로써 과학과 종교, 미적 경험과 물신 숭배의 강박관념 사이에 놓인 경계를 전복시키는 가운데, 인간 과학의 새로운 원칙들이 지적인 권위를 내세우는 자신들의 주장이 기대고 있는 이론적인 전제를 파괴하지 않고서는 더 이상 나아갈 수 없다는 한계에 대해 논증하고자 했다고 피에츠는 평가한다. 또한 뒤르켕(1912)은 『종교적 삶의 근본적인 형태들』에서 페티시즘에 대해 “사람들이 매우 단호하고 자율적인 개인들이라고 스스로에게 품고 있는 환영의 그림에 대한 집단적 재현의 부차적 효과”라고 재정의했다. 그런가 하면 부르디외(1993)는『문화 생산의 장』에 “예술 그 자체가 페티시”라 하였다.

2. 응시와 집중

물론 이는 아도르노(1970)가 『미학 이론Ästhetische Theorie』에서 예술이 페티시화되는 영향력을 ‘문화 산업’이라 부른 것에 가깝지 않냐는 반론에 부딪힐 수 있다는 점도 잘 알고 있다. 그러나 이는 19세기에 등장한 사회학이 20세기에 영향력이 커지면서 작가 개인이 응시와 집중을 통해 전개해나가는 예술 행위에 대한 예찬보다는 예술조차 하나의 산업으로서 자본주의에 편승하는 경향을 비판한 것으로 봐야 한다는 대세론의 한 단면일 뿐이다. 오히려 라캉(1964)이 『오브제 쁘띠 아(a)로서의 응시에 대하여Of the Gaze as Objet Petit a』에서 요약할 수 있듯, 주체는 그가 속한 사회적, 언어적 질서인 대타자the Other를 통해 결핍의 대상 ‘a’를 욕망하지만 결코 완전히 소유될 수 없고, 결국 계속해서 욕망을 추구하게 된다는 점에 중점을 둘 필요가 있다. 바타유(1929)가 “나는 페티시주의자가 신발을 사랑하는 것만큼이나 캔버스를 사랑하기 때문에 예술 애호가에 도전한다.”고 한 것은 개인적인가 사회적인가, 예술가적인가 예술 애호가적인가를 따지는 것이 무의미한 이유가 여기에 있다.

흐릿함이 무엇인지조차 흐릿해진 시대, 거시적으로 평화와 낭만, 이상만을 보고 달콤한 상상을 하며 자란 세대이지만 그 사이에서 사회적 자아와 개인적 자아의 유사함보다는 점차 괴리를 경험한 것은 그에게 ‘그때마다’ 응시와 집중이라는 페티시를 추동했다. 독일 통일이 있었던 1990년 가을에 태어났다는 점, 세계가 전쟁과 갈등을 종결하자는 대타협을 이루어 세계 미래가 이상적이고 낙관적일 거라는 전망을 들으며 자라온 점, IMF로, 부모의 실직으로 집안이 무너지는 경험을 한 또래들을 봤지만 자신이 이에 해당하지는 않았다는 점, 부모 이외에 무척이나 믿고 따랐던 스승이 있었다는 점 등은 에스까페아르에게 안도와 희망, 기대와 실망을 안겼다. 문두에서 큐레이터가 “보이는”이라 하지 않고 “보여지는”이라고 한 것 역시, 그의 매커니즘이 자동적이면서도 수동적으로 읽혔기 때문이었을 것이다. “나는 욕망과 두려움이 맞닿은 자리를 오래 응시해왔다. 편리함은 우리를 앞으로 밀어내지만, 동시에 더 깊은 감시 속으로 끌어 들인다. 민주주의는 평온을 말하지만, 그 평온은 언제든 무너질 수 있다. 우리가 믿는 시스템조차 균열 위에 서 있다. <겹쳐진 묵시>가 아포칼립스의 전주곡이었다면, <낯선 평온>은 그 이후를 묻는다. 뜨거워지는 지구 위에서 인간이 사라진 자리, 그곳은 자연의 귀환일까, 혹은 알 수 없는 다른 풍경일까. 올해 나는 스스로에게 낯선 시간을 건너왔다. 거울 속의 나는 더 이상 이전의 내가 아니었다. 자화상은 그 낯섦의 기록이다.”라고 고백하는 작가 노트로부터 우리는 작가를 읽는 동시에 지금의 시대를 읽는다.

3. 자기 구축

그렇다. 작가의 말대로, 지금의 전쟁상황, 이상기후, 인간과 기계의 결합 등등 최근 몇 년간 너무나 빠른 속도로 변해가는 사회에 적응하기 힘들어졌다. 일상을 따라잡기에 변화 속도가 이젠 추월해버린 느낌이다. “어떤 면에 있어서 이제 일상이 있기는 한 건가?”라고 묻는 작가와 대화하다 보면 그림으로 ‘힐링’을 한다느니 하는 기획적 대세론조차 사치스럽기 그지없다. 그것이야말로 도착적으로 느껴질 정도. 오히려 에스까페아르 작가가 ‘낯선 평온Uncanny Calm’이라 규정한 지금의 상태는 대선 이후 대한민국의 공기일 수도 있고, 21세기라는 거시적 흐름일 수도 있다. 밖에서 목가적 풍경화를 보고 들어왔다면 조금은 배반감을 느꼈을 수도 있고, 올해 작가가 개인적으로 유독 육체적 정신적 변화와 충격이 큰 해라서 작가도 작가 스스로가 낯설게 느껴지는 상태라는 점은 결국 자기 고백적 전시 아니냐고 치부될 수도 있다. 그러나 이 전시는 그러한 점을 부정하지 않은 채 계획되고 연출된 것이다. 우리는 요즘, 그런 사회를 경험중이며, 또한 목도하고 있다.

에스까페아르는 작업 초기 그저 추상표현주의처럼 무의식적으로 마구 선을 캔버스나 종이 위에 즉흥적으로 마구 그어놓고 조금씩 그리고 싶은 게 보이도록 점점 더 그어가며 하나씩 연결하는 방식이었던 방식이 자신을 어느 정도 대변해주기도 했지만, 온전히 치유되거나 소유될 수 없는 무엇으로 남아 있었다고 한다. 그러다 갈수록 선끼리의 연결에서 아크릴을 잔뜩 묻힌 붓으로 작업을 하다 보니 선과 면이 결합하면서 그야말로 “‘감각적인 물질성’과 지각하는 정신 사이의 직접적인 관련성에 주목”하기 시작했다. 그리고 최근에는 그러한 강제적 즉흥성이 너무 스트레스가 강하고 자꾸 그리던 것만 그리게 되는 맹점이 보여서 아예 수세미로 바탕 자체를 마음대로 마구 휘젓고 나서 그 임의성의 바탕이 완성되면 그 마른 바탕을 기반으로 찾아가게 되었다. 작가는 “마치 하늘에 구름을 마구 흩어 놓고 이미지를 찾는 방식”이라고 설명할 즈음이 되자, 비로소 “비합리적인 절대적 헌신을 향하여 자기 구축적이고 고착화된 충동을 표현할 수도 있는, 자발적인 열정적 추측의 상태”가 되었다. 보여지는 것을 위해 계속해서 보게 되었다.

4. 집단적 재현

재밌는 사실은 ‘낯설다’는 단어가 주는 감정이 ‘생경하다’, ‘이질적이다’는 말보다 오히려 더 대중들에게 열려 있다는 점이다. 낯선 사람, 낯선 장소, 낯선 시선 등 영어만 해도 ‘strange’, ‘unfamiliar’, ‘odd’ 등 여러 방식으로 번역 가능하다. 다만 여기서 ‘낯익은 대상에서 낯섦을 느꼈을 때의 섬뜩한 감정’을 주로 의미하는 ‘uncanny’로 명명한 것은 그 감정에 대한 강요라기보다는 느슨한 표출이다. 가령 작가가 알콜 의존증적이거나 수전증이 온 상태에서 아포페니아Apophenia적 작업을 한 것이라고 주장하거나 가정한다 한들, 그 자체가 중요한 것은 아니다. 오히려 정신과 의사인 콘라드(1958)가 설명한 원리인 “비정상적인 의미의 특정 느낌과 함께 동반되는 연결에 대한 무의식적인 보기”를 자기 참조적이고 실제 감각 지각에 대한 과도한 해석임을 흥미롭게 느끼며 우리가 얼마나 ‘낯선 평온의 시대’에 살고 있는지 감각해보는 것 – 최근 일부에서는 이 ‘감각하다’라는 표현에 대해 비문이며, 불분명한 언어적 사치라고 비평하기도 하지만, 필자는 그것을 극복할만한 유용성이 있다고 보아, 오히려 이제부터라도 적극 사용하기로 했다 - 이 더 유의미할 것이다. 나아가 아포페니아의 한 유형으로서 파레이돌리아pareidolia적 성향을 보이는 에스까페아르의 변상증세變像症勢를 우리가 걱정하거나 비난하기보다는 더 낯설게 감각하고, 즐겼으면 한다. 그것은 앞서 말한 힐링의 목적도 아니며, 그저 예술에 천착해보는 인간의 페티시적 본능 그 자체이다. 그럼으로써 파레이돌리아에 대한 정의인 “형태가 없거나 모호한 시각적 자극에서 명확하고 식별할 수 있는 패턴을 추출하려는 심리, 또는 그러한 심리에서 비롯된 일종의 착시 현상”을 통해 우리는 대타자로부터 영원히 욕망을 갈구하는 시대에 살고 있지만 적어도 무의식적 바탕에서 그날그날 보여지는 도상들을 결합하여 그려나감으로써, “매우 단호하고 자율적인 개인들이라고 스스로에게 품고 있는 환영의 그림에 대한 집단적 재현의 부차적 효과”라도 누려보길 바란다. 역설적이게도, 예술적 응시는 사회학적으로도 큰 의미가 있다. 마치 콩트가 남긴 다음의 말처럼.

“예견하기 위해 관찰하고, 방지하기 위해 예견한다. ”

글/배민영(예술평론가)

préface

"I often face uncanny calm these days."

- On the Sociological Utility of Fetish

1. Pure Fetishism

"Is the icon shown by having hallucination on each day?"

"It’s not that hallucination, I keep waiting in front of the painting until I see something every day about what part to combine and how to combine it. Rather than feeling like suddenly seeing a fantasy, I tend to turn the screen until the painting talks to me as much as possible, leer from the side, and really talk to me".

It was a impressive part of the conversation between curator An Sohyun and Escapea’r. The first word that came to mind after seeing this was 'Fetish'. Later, it was misknown by psychoanalytic Sigmund Freud as if talking only about Paraphilic Disorder, but William Pietz (2015), a critic who analyzes cultural discourse centered on fetishism, commented, "Both aesthetics and fetishism marked philosophical attempts to theorize certain subjective processes and creedal effects specific to the perceiving mind’s direct relation to ‘sensuous materiality’". in the ‘chapter 21. Fetish’, Critical Terms for Art History. Among the several scholars he introduced, rather, there are sociologists who are useful in explaining the world of Escapea’r here. First, Auguste Comte (1844) - which may feel a little long and complicated, but it will be understandable if you look at this exhibition and 'leer' it a little bit - argued for 'pure fetishism' as "state of spontaneously impassioned surmise able to entertain radically new scientific insights into casual relations and also able to express that self-constructing, fixational impulse toward irrationally absolute devotion". In thus subverting the boundary between science and religion, between aesthetic experience and fetishistic obsession, Pietz evaluates that Comte demonstrated the limits beyond which the new disciplines of the human sciences could not go whithout destroying the theoretical presuppositions upon which their own claim to intellectual authority depended. Emile Durkheim (1912) also redefined fetishism as "a secondary effect of collective representation upon the illusory pictures people have of themselves as singularly determined and autonomous individuals". in his book The Elementary Forms of the Religious Life. Meanwhile, Pierre Bourdieu (1993) called it "art as a self-contained domain. in The Field of Cultural Production".

2. Gaze and concentration

Of course, this can be countered by Theodor Adorno (1970) calling the influence of art to be fetishized as a "cultural industry" in his Ästhetische Theorie. However, this is just one aspect of the popular theory that even art should be viewed as a criticism of the tendency of individual artists to jump on capitalism as an industry, rather than praising the artistic activities that individual artists develop through gaze and concentration as sociology that emerged in the 19th century grew in influence in the 20th century. Rather, as Jacques Lacan (1964) summarized in Of the Gaze as Objet Petit a, it is necessary to focus on the fact that the subject desires the object of deprivation "a" through his social and linguistic order, the other, but can never be fully owned, and eventually continues to pursue desire. Georges Bataille (1929) said, "I challenge any art lover to love a canvas as much as a fetishist loves a shoe." This is why it is meaningless to argue whether it is personal, social, or artist or art lover.

In this era, even blurring has become blurred, although the generation grew up with a sweet imagination after seeing only peace, romance, and ideals on a macroscopic basis, the fact that they experienced a gradual gap between them rather than a similarity between the social and personal self drove the fetish of gaze and concentration 'each time'. The fact that he was born in the fall of 1990 when German reunification took place, that he grew up listening to the prospect of an ideal and optimistic world future due to the great compromise on ending wars and conflicts, that he saw his peers collapse due to their parents' unemployment, but this was not his case, and that he had a private master he trusted and followed, which gave Escapea’r relief, hope, expectation, and disappointment. At the beginning, the curator An Sohyun did not say "see" but "has shown" because his mechanism seems like not only be autonomously but also passively. He wrote "I have long stared at the place where desire and fear come into contact. Convenience pushes us forward, but at the same time, it draws us into deeper surveillance. Democracy refers to tranquility, but it can collapse at any time. Even the systems we believe in stand on the cracks. If my last exhibition 'Overlapped Apocalypse' was the prelude to Apocalypse, 'Uncanny Calm' asks after that. The place where humans disappeared on the warming earth, I wanna know it the return of nature is, or it another unknown landscape is. This year, I crossed an unfamiliar time to myself. The me in the mirror was no longer the me before. From the artist's note confessing that self-portrait is a record of that uncanniness". we read him and at the same time read the contemporary era.

3. Self-building

Yes. As Escapea’r said, it has become difficult to adapt to a society that has been changing so rapidly in recent years, such as the current war situation, abnormal climate, and combination of humans and machines. It feels like the speed of change has now overtaken catching up with the daily life. When I talk to him who asks, "In a way, is there a daily life?" even the planning trend of 'healing' with paintings is extravagance. That's how it feels such like paraphilic. Rather, the current state, which Escapeia’r defined as 'Uncanny Calm', may be the air of Korea after the presidential election 2025 or the macroscopic flow of the 21st century. If you came in after seeing an pastoral landscape painting outside through the window, you might have felt a little betrayed, and the fact that he feels uncanny with himself may be dismissed as just like a self-confessed exhibition because this year is a period undergoing great physical and mental changes and shock. However, this exhibition was planned and directed without denying that. These days, we are experiencing such a society, and we are also witnessing it.

Escapea’r said his method of unconsciously drawing lines on canvas or paper and connecting them gradually to show what he wanted to draw little by little, like abstract expressionism, represented him to some extent in the early days of his work, but it remains as something that could not be fully healed or possessed. As he worked with a brush heavily covered with acrylic on the connection between the lines, the lines and the surfaces combined, and he began to “pay attention to the direct relationship between 'sensuous materiality' and the perceiving mind”. And recently, he saw a blind spot where such forced improvisation was so stressful and he only drew what he had been drawing, so he shook the base itself freely with a scourer, and then found it based on that dried background when the basis of randomness was completed. It was not until he explained, "It's like a way to scatter clouds in the sky and find images", that it became "state of spontaneously impassioned surmise able to express that self-constructing, fixational impulse toward irrationally absolute devotion". He can keep seeing it for what was to be seen.

4. Collective Representation

The interesting fact is that the emotions given by the word "unfamiliar" are more open to the public than the words "conventional" and "heterogeneous". For example, such as stranger, unfamiliar place, and odd look, can be translated to English in many ways, including "strange", "unfamilar", and "odd". However, the reason of title naming from "uncanny", which mainly means "eerie feelings when feeling unfamiliar in a familiar object, is not a coercion of that emotion, but a loose expression. As long as Escapea’r claims or assumes that he worked Apophenia while alcohol-dependent or hand tremors are occurred, it is not important in itself. Rather, the principle explained by psychiatrist Klaus Conrad (1958), "unmotivated seeing of connections accompanied by a specific feeling of abnormal meaningfulness", is interesting to feel that it is a self-referential and excessive interpretation of the actual sensory perception and to feel how 'uncanny calm' age we live in would be even more meaningful. Furthermore, about his symptom of Pareidolia as a specific but common type of Apophenia, we would like to sense and enjoy it unfamiliar rather than worrying or criticizing it. It is not the purpose of healing mentioned above, but it is just a fetish instinct of a human being to dig into art. Thus, through the definition of Pareidolia, “a psychology that attempts to extract clear and identifiable patterns from absent or ambiguous visual stimuli, or a kind of optical illusion derived from such a state of mind”, we live in an age where we forever crave desire from the other, but we hope to enjoy “a secondary effect of collective representation upon the illusory pictures people have of themselves as singularly determined and autonomous individuals” by combining the iconography shown on each day, at least on an unconscious basis. Ironically, artistic gaze is of great sociological significance as well. Like the following words from Comte.

"Observe to prevent, prevent to observe."

Written by Bae Minyoung (art critic)전시제목에스까페아르: 낯선 평온(Uncanny Calm)

전시기간2025.10.04(토) - 2025.10.13(월)

참여작가 에스까페아르

관람시간월~금 낮 12:00 ~ 18:00 / 일요일 낮 12:00 ~ 17:00 / 마지막날 10:00 ~ 14:00

Mon-Fri 12:00 ~ 18:00 / SUN 12:00 ~ 17:00 / LAST DAY 10:00 ~ 14:00휴관일없음

Open daily

장르회화

관람료무료 전시

Free Admission장소갤러리 담 Gallery Dam (서울 종로구 윤보선길 72 (안국동) 갤러리 담)

기획안소현 큐레이터(Curator An Sohyun)

주최에스까페아르(escapea'r)

주관에스까페아르(escapea'r)

후원강원특별자치도, 강원문화재단(GANGWON STATE, GANGWON ART & CULTURE FOUNDATION)

연락처+82-2-738-2745

-

Artists in This Show

-

1990년 대한민국출생

-

갤러리 담(Gallery Dam) Shows on Mu:umView All

Current Shows

-

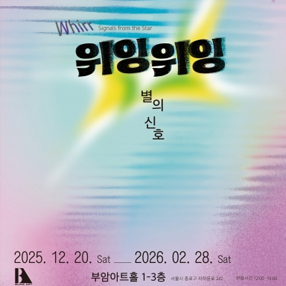

위잉위잉: 별의신호

부암아트홀

2025.12.20 ~ 2026.02.28

-

장엄과 창의: 한국 민화의 변주

갤러리현대

2026.01.14 ~ 2026.02.28

-

권훈칠: 완성되지 않은 형식들 Uncompleted Structures

갤러리 도올

2026.01.16 ~ 2026.02.28

-

사진이 할 수 있는 모든 것

서울시립 사진미술관

2025.11.26 ~ 2026.03.01

-

형상의 울림: 기호와 행위의 아름다움

광주시립미술관

2025.12.05 ~ 2026.03.01

-

박수근작고 60주기 소장품 특별전《봄이오다 : 정림리에서 전농동까지》

박수근미술관

2025.04.08 ~ 2026.03.02

-

공생 Symbiosis: 2025 SUMA Contemporary Art

수원시립미술관

2025.09.26 ~ 2026.03.02

-

한국 근현대미술 : 붓으로 빚은 한국의 서정

롯데백화점 잠실점 에비뉴엘 아트홀

2026.01.29 ~ 2026.03.07