본문

-

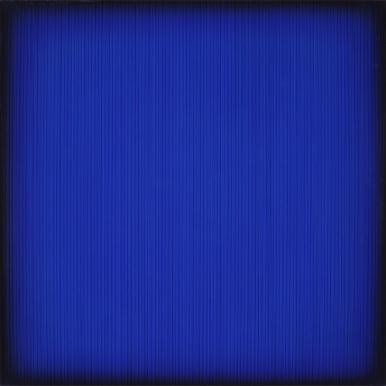

김현식

Percy the Blue, 2016, 에폭시 레진에 아크릴릭, 나무 프레임 Acrylic on epoxy resin, wooden frame, 82x82x6cm

-

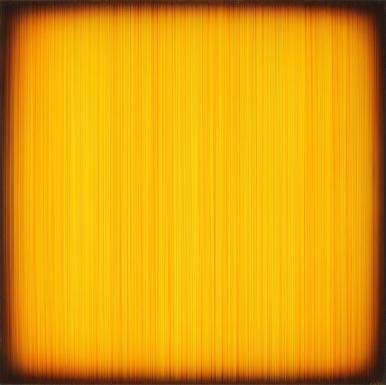

김현식

Percy the Yellow, 2016, 에폭시 레진에 아크릴릭, 나무 프레임 Acrylic on epoxy resin, wooden frame, 82x82x6cm

-

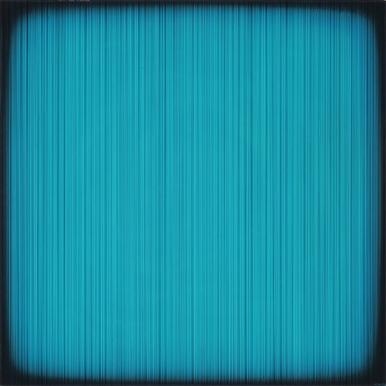

김현식

Percy the Aqua, 2016, 에폭시 레진에 아크릴릭, 나무 프레임 Acrylic on epoxy resin, wooden frame, 82x82x6cm

-

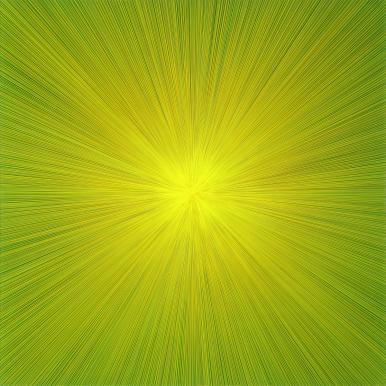

김현식

Zero 1, 2017, 에폭시 레진에 아크릴릭, 알루미늄 프레임 Acrylic on epoxy resin, aluminum frame, 102x102x6cm

-

김현식

Who Likes Yellow, 2017, 에폭시 레진에 아크릴릭, 알루미늄 프레임 Acrylic on epoxy resin, aluminum frame, 92x65x6cm

-

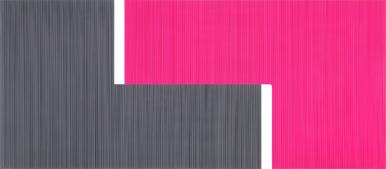

김현식

Half of It, 2017, 에폭시 레진에 아크릴릭, 나무 프레임 Acrylic on epoxy resin, wooden frame, 70.5x152x6cm

-

김현식

Half of It, 2017, 에폭시 레진에 아크릴릭, 나무 프레임 Acrylic on epoxy resin, wooden frame, 162x176x6cm

-

김현식

Half of It, 2017, 에폭시 레진에 아크릴릭, 나무 프레임 Acrylic on epoxy resin, wooden frame, 92x204x6cm

-

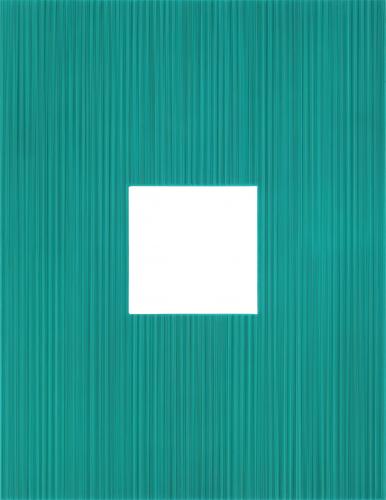

김현식

Percy the Frame, 2017, 에폭시 레진에 아크릴릭, 알루미늄 프레임 Acrylic on epoxy resin, aluminum frame, 148x114x6cm

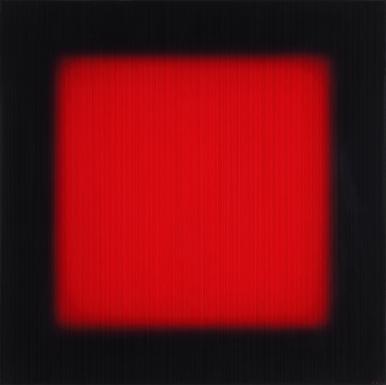

-

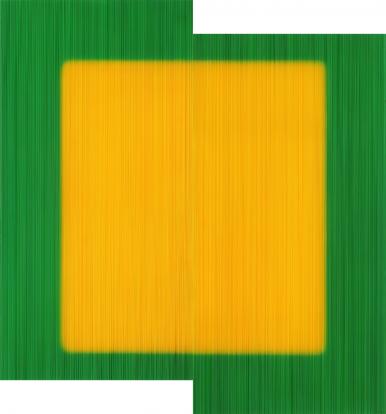

김현식

Percy the Red, 2017, 에폭시 레진에 아크릴릭, 나무 프레임 Acrylic on epoxy resin, wooden frame, 112x112x6.5cm

-

김현식

Percy the Green, 2017, 에폭시 레진에 아크릴릭, 나무 프레임 Acrylic on epoxy resin, wooden frame, 112x112x6.5cm

-

김현식

Who Likes Gray, 2017, 에폭시 레진에 아크릴릭, 알루미늄 프레임 Acrylic on epoxy resin, aluminum frame, 105(d)x7cm

-

김현식

Who Likes Yellow, 2017, 에폭시 레진에 아크릴릭, 알루미늄 프레임 Acrylic on epoxy resin, aluminum frame, 91(d)x7cm

-

Press Release

전시 주제

평면에서 입체로, 외피에서 내면으로 향하는 김현식의 ‘사이 공간’

김현식은 스스로를 여행자 또는 여행의 안내자로 표현하기를 즐겨 한다. 철학에 관심이 많은 그는 작업을 통해 보이는 것 너머 미지의 세계를 탐험하고자 하는 소망이 있다. 미지의 것을 찾아 떠난 여정은 종종 자신 내면의 세계로 되돌아온다. 김현식은 ‘보이는 것’과 ‘보이지 않는 것’의 관계에 대해 고민한다. 이는 어떤 존재와 그 실체에 관한 질문으로 이어진다. 실재와 허상에 대한 물음으로 연결되기도 한다. 때로는 그것들이 이루는 관계와 조화의 미덕에 대한 깨달음을 얻는다. 김현식의 작업은 보이는 것과 보이지 않는 것의 가운데 놓인 ‘사이 공간’을 그려내는 일이다. 김현식이 여행자라면 그의 작품 화면은 여정의 초입인 셈이다.

김현식의 작품을 들여다보면 투명한 에폭시 레진 층 아래로 촘촘히 그어진 반입체적 색선色線들이 화면 가득 메워져 있다. 색선의 올라온 면과 내려간 면이 수많은 층의 레이어를 이루고, 그 위를 덮은 투명한 표면이 또 다른 하나의 층을 만들어낸다. 바라볼수록 선과 선 사이 바닥을 알 수 없는 깊이를 찾아 시선이 안으로 파고든다. 김현식은 평면 작품에서 입체적인 형태를 표현해내고자 한다. 표면 아래 새로운 공간을 발견해가는 감상의 과정이 존재의 외피 안에 감추어진 내면 세계를 향해 가는 여정으로 연결될 수 있기를 희망한다.

색채의 울림 – 생동하는 색선色線이 자아내는 명상적 순간

김현식의 색은 독특하다. 촘촘히 그어진 색선들 사이 사이로 반사되는 빛과 그림자가 기존의 색채에 깊이감과 공간감을 더하기 때문이다. 바라보는 각도와 거리에 따라, 빛의 움직임에 따라 작품의 색상이 시시각각 변한다. 마치 생동하는 듯, 노래하는 듯한 색이다. 그의 작품은 음악이나 시 같다. 균일한 두께로 그어진 반입체적 선들이 하나의 화면 안에서 위 아래로 교차하며 운율을 만들어 낸다. 여러 작품을 함께 놓고 보면 다채로운 색상의 변주가 즐거운 화음을 생성한다.

김현식의 화면은 명상적이다. 유심히 살피다 보면 마치 다른 세계로 향하는 통로의 입구를 마주한 듯한 신비로움을 느낄 수 있다. 화면을 바라보는 순간 투명한 레진 표면에 그림자가 비쳐 작품 프레임 속으로 한 걸음 들어선 듯한 착각마저 든다. 전시 서문을 쓴 홍가이 박사는 ‘그가 빚은 화면 속 무수한 틈새들이 시간을 붙잡아두는 것 같다’고 표현했다. 이 미세한 사이의 틈새들이 ‘적막의 울림’을 만들어낸다고 하기도 했다. 형태적 정교함에 탁월한 색채 감각이 어우러져 각각의 색채가 자아내는 고요하고도 강한 울림이 느껴진다.

해외 평론가들이나 관객들은 김현식의 작품이 자아내는 고요하고 명상적인 정취에 대하여 동양적 신비로움을 언급한다. 첫 눈에는 서구의 미니멀 아트를 연상케 하는 화면이 에폭시 레진 위에 빼곡히 색선을 긋는 반복적 행위로 제작한 입체적 구성물이라는 사실에 놀라움과 감동을 표하기도 한다. 국제 미술시장에서의 인기에 힘입어 김현식은 최근 국내보다 해외에서 더욱 활발히 작품을 선보여왔다. 지난 5년 간 런던, 브뤼셀, 상하이 등 해외 대도시에서 개인전을 연달아 개최했으며 작년에는 아트 마이애미, 아트 뉴욕, 아트 파리스에 작품을 출품해 컬렉터들의 큰 관심을 이끌어낸 바 있다. ■ 갤러리 학고재

사이 공간의 적막 속에 만들어지는 빛의 울림

홍가이 박사 (예술ㆍ과학철학)

1.도입부: ‘사이’와 ‘차이’의 존재 사건

타이틀에 ‘사이 공간’이란 단어를 썼지만, 엄밀히 말해서 정확한 개념을 표현하는 단어는 아니다. 왜냐하면, ‘사이’는 항상 무엇과 무엇 사이를 뜻하기 때문에, 그 사이를 의식하기 이전에 이미 그 두 개의 ‘무엇’이 존재하여야 한다. 그런데 그 ‘사이’는 반드시 공간적인 사이만이 아니다. 몇 시와 몇 시 사이에 만나자는 말에서 볼 수 있듯이, ‘시간적’ 사이도 있을 뿐만 아니라, ‘사랑’과 ‘증오’ 사이에서 고민하는 남녀들도 있으니, 사이라는 개념은 절대로 단순한 것이 아니다. 사이라는 복합적 개념에 대한 관찰로 시작하는 이유가 있다. 이 전시회의 작가, 김현식 화백이 어떤 인터뷰에서 자신의 작품세계에서 가장 중요한 키워드 다섯 개를 들면서, ‘사이 공간’을 으뜸으로 삼았기 때문이다. 그냥 공간적 측면의 ‘사이’ 개념만이 김현식의 미학에서는 의미가 있다고 보면 될 수도 있겠지만, 나는 오히려 그렇게 하는 것이 김현식 작품의 창작 과정에 이미 내재적으로 내포되어 있는 좀 더 커다랗고 복합적인 예술성을 불요하게 조그맣게 만든다고 생각한다.

나는 작가의 작품 의도라든지 창작 철학이나 미학적 접근 태도 등에 대해서 굳이 알려고 하지 않는다. 화가는 작품으로 얘기하는 것이 아닌가? 그 작품 속에서 의미와 가치를 읽어내는 것이 내가 할 일이라고 생각하기 때문이다. 해석의 문제이니까, 내 해석이 틀렸는지 걱정하지도 않겠다. 그리고 내가 무엇인가 무척 재미있고, 독특한 창작 정신을 읽을 수 있다고 생각했기 때문에 이런 글을 쓸 생각을 한 것이기도 하다.

나도 ‘사이’의 개념이 이 작가의 작품 해석에 있어서 중요한 것이라고 생각한다. 그래서 다시 ‘사이’의 개념으로 돌아가자. 어떤 특정한 ‘A’와 ‘B’ 사이를 말하기 전에, A와 B를 함께 가져와 비교하는 어떤 ‘사이 사건’이라 부를 수 있는 ‘존재 사건’이 있어야 한다. A와 B라는 ‘사이’의 양항(兩項)은 오로지 그 어떤 존재 사건이 일어난 다음에 추후적으로 그 사이를 통해서 결정된다. 즉, ‘사이’는 ‘다름(差異)’을 생성하는 존재 사건이고, 그 차이 때문에, 그것이 아주 미세하더라도, 그 차이가 충분히 많이 반복되다 보면, 누구도 예측 못한 어떤 결과가 나올 수 있다. 이것이 다름 아닌 프랙털 기하학(Fractal Geometry)에서 말하는 동일하지만 미세한 차이가 나는 것을 반복하다 보면 완전히 예측 못한 결과물이 나오게 된다는 것이다.

나는 김현식의 작품에서 ‘차이’를 생성하는 사이의 존재 사건을 읽을 수 있고, 그렇게 동일한 것의 미세한 차이의 반복 과정에서 작가 자신이 예측 못한 예술적 그리고 미학적 효과를 만들어 내고 있다는 것을 보여 주고자 한다. 그런 해석의 과정에서 작가 자신이 언급한 다섯 개의 키워드에 관련된 개념들이 작가의 전체적인 예술철학 속에서 어떤 구체적인 역할을 하는지도 설명될 수 있을 것이다. 즉, 엘리자베스 마틴이 그의 작품에서 읽은 ‘침묵’과 ‘명상적’인 것이 현상학적 독해라면, 그런 현상의 작품상에서의 구체적인 근거가 무엇인지에 대해서도 설명이 가능할 것이다. 엘리자베스 마틴 자신이 김현식 작품의 어디에서 어떻게 그런 현상학적 느낌을 받게 되었는지에 대해서는 설명이 없기 때문에, 내가 이 글에서 하는 설명이 그가 받은 느낌에 대한 설명으로 충분할지 알 수 없지만, 순전히 상식적인 차원에서 설득력만 제시할 수 있다면 나는 만족할 것이다.

2.광자들의 합창과 적막의 울림: 김현식 회화의 독창성과 그 원천

김현식 작가의 회화는 어느 누구와도 차별화되는 매우 독창적인 그만의 예술세계를 열어 가고 있다. 그 독창성의 구체적이고 실재적인 근거는 작품상에서 찾아야 할 것이다. 김현식 작가의 경우, 우선적으로 창작 과정에서의 첫 단계인 재료의 선택과 제작 기법의 방법론에서 그 근거를 찾을 수 있다고 생각한다. 가장 단순한 방식의 채택인데, 의외로 독특한 창의성, 즉 전혀 예기치 못한 결과의 도출이 바로 그런 그 단순함 속에서 나온다는 것은 역설적으로 들릴 수 있다.

그것이 바로 스티븐 울프럼(Stephen Wolfram)이 ‘새로운 과학(A New Kind of Science)’ (2002)에서 말하는 20세기 말에 발견된 수학이라는 추상 언어학이다. 가장 단순한 것이 미세한 차이를 머금고 반복하다 보면 전혀 예측 불허의 새로운 무엇이 생성된다는 것으로, 이런 원리가 사실은 자연에서의 생명체들의 생성의 기초가 되고 있다. 태아의 자연 발생(Embryonic Autogenesis)이 그런 예가 된다. 또 혼돈이론의 하나로 알려진 프랙털 기하학(Fractal Geometry)이 바로 그런 것이고, 이미 잘 알려진 존 폰 노이만(John von Neumann)의 세포 자동자 이론(Cellular Automata Theory)가 이미 1950년대 초반에 스스로 자기복제 기계(self-producing machine)의 개념으로 제시한 수학 논리학적 모델이 그것이었다. 그는 회화라는 예술 영역에서 가장 단순한 요소인 선(線)과 색(그것도 작품당 한 가지의 색)과 에폭시 레진이라는 그 위에 선을 긋고 색을 입힐 평면의 바닥을 구성하는 재료의 세 가지만을 이용하는 가장 심플한 작업을 한다.

그의 제작 방식 또한 전통적인 회화 제작 방식이 아니다. 마치 실험 과학자(Experimental Scientist)의 태도로 작품에 임하는 것 같다. 그는 무엇보다도 빛, 특히 광입자들의 운동에 대한 연구자로서의 광학적 실험과학자 같이 보이기도 한다. 그것도 그의 재료 선택과 심플한 제제 방식의 선택의 결과로 나온 것이라면, 이 또한 작가 자신도 예기치 못한 우연과 필연이 묘하게 만나서 나타나게 된 예술가로서의 운명적인 그 무엇일 것이다. 그의 작업과정은 무척 단순하다. 평면 캔버스에 레진을 부어 평평하게 하여 굳힌다. 그 위에 송곳으로 가는 선들을 빼곡히 긋는다. 그렇게 그어진 가는 선들로 이루어진 골에 원하는 색을 입히고 닦아내면 무수한 선들이 색으로 나타난다. 그 선과 선 사이는 미세하지만, 사이가 생긴다. 그렇게 사이 공간들이 선과 선 사이에 생겨난다. 그러나 이렇게 생겨난 사이 공간은 아직 의미 있는 사이 공간이 아니다. 의미 있는 사이 공간은 이렇게 생겨난다.

위와 같은 방식으로 제1차 작업이 끝나면 다시 레진을 입히고 송곳 긋기를 하고 색을 입히는 작업을 반복한다. 그런데 2차 작업 시에, 1차 작업 시와 동일 숫자의 선을 긋는다고 하더라도, 두 번째 레이어가 첫 번째 레이어와 동일할 수는 없다. 미세한 차이가 있게 마련이다. 어떤 경우에는 1차 레이어의 골(色線) 바로 위에 2차 레이어에서의 선이 놓이게 되는 수도 있을 것이고, 또 색선(色線)의 굵기도 동일할 수가 없다. 그래서 제3차 그리고 4차 또는 5차 레이어를 쌓아 올리는 과정에서 생기는 틈새들이 있을 것이다. 그것은 아주 미세한 틈새들일 것이다. 그리고 이 미세한 틈새들은 동일한 레이어의 선과 선 사이만이 아니라, 레이어와 레이어 사이의 선들의 수직적 사이에서도 생겨날 것이다. 다시 말하자면, 미세 틈새 공간들은 한 레이어 위에서의 선과 선 사이에서만이 아니라, 위에 있는 레이어의 선과 그 아래에 있는 레이어의 선 사이에서도 생겨날 것이다.

이 미세한 틈새(사이 공간)들은 미세한 차이의 반복의 과정에서 작가가 의도할 수 없게 그 과정 스스로가 무수하게 많이, 여기저기 만들어져서 함께 어떤 독특하고 전체적인 형태를 각 작품에서 만들어 낸다. 여러 층으로 구성된 작품 속 여기저기 생성된 틈새 공간들에 갇히게 된 광입자들(光粒子〮Light Particles)이 함께 발광(發光) 하여 마치 작품의 깊숙한 내면으로부터 스며 나오는 것처럼 보일 것이다. 그런데 또 하나 간과해서는 아니 될 중요한 사항이 있다. 즉, 눈에는 보이지 않는 비공간적이지만 시간적 사이 공간도 생겨난다는 것이다. 왜? 어떻게? 빛은 빛 입자들이란 미립자들의 움직임이다. 광입자들은 빛의 속도로 움직이면서 진동한다. 그리고 움직임은 시간성을 부여해주는 것이다. 광입자들이 틈새 공간에 갇히게 된다는 것은, 광입자들이 그 미세 공간 내에서도 가만히 앉아 있는 것이 아니라 계속 진동 운동을 하여서, 즉 정상 진동(steady-state vibratory movement)을 마치 제자리걸음 하듯 계속하고 있어서, 마치 시간을 붙잡아두는 것과 같다.

‘미세(微細) 사이-시공간(時空間)’의 속에 광자들의 움직임을 가두어 놓는다는 것은 곧 시간성의 붙들어 놓기에 다름 아니다. 시간성의 잡아놓기는 곧 적막이고 고요이다. 마르틴 하이데거(Martin Heidegger)는 이렇게 말한 바 있다. “언어는 적막의 울림이 있어서 가능한 것이다. 고요함이 세계와 사물들을 그것의 본질 내에서 품어낼 수 있어서 고요함이다. 조용하게, 고요함으로써 세계와 사물을 풀어 내는 것이 ‘차이’의 ‘사이 존재’ 사건이다. 언어는 차이가 생기는 그 경계에서 발생하는 고요함의 적막의 울림이다. 언어는 세계와 사물을 위해 생성되는 차이로서만 가능한 것이다.” 김현식 작업 과정에서의 “차이로서의 ‘사이-존재’’’ 사건은 레진 막 위에 송곳으로 선을 그어 골을 파는 작업이지만, 그 작업 자체는 이 작가의 예술 행위(Art-ing)로 봐야 할 것이다. 동양의 전통 수묵화 작가가 먹물 머금은 붓을 들어 하얀 한지 위에 첫 획을 그으면서 작품 행위가 시작되는 것과 같은 원리일 것이다. 그런데 김현식의 경우에는 미세한 사이의 틈새를 만들어서 거기에 들어와 정상파(standing wave)로서 진동하는 광입자들은 시간성이 정지된 적막의 울림을 만들어낸다. (물론 작가가 미리 계획적으로 미세 틈새들을 여기에 저기에 만들어 내겠다고 정교하게 생각하여 어떤 설계도를 만들 수 있는 것이 아니고, 또 아니어야 한다. 왜냐하면 미리 계획될 수 있는 것이 아니어서, 예측 불가능한 불규칙성(randomness)이 생성되고, 바로 그런 예측 불가능성 속에 창의성과 생명성이 숨어 있는 것이기 때문이다. 반면에 비 생명성의 기계적인 것은 미리 이런저런 예측 가능한 기능성을 한정시켜 디자인되는 것이다.) 이렇게 순전히 차이의 반복 과정에 그렇게 계획된 적 없이 스스로 우연성의 사건으로 생성된 무한히 많은 미세 틈새의 ‘시공간’ 속에 갇혀 적막의 울림은 광입자들이 세계와 사물들의 차이를 비추어 노래하여 빛의 언어를 선물하게 되는 것이다.

3.침묵과 내면의 빛

해외 평론가들이나 작가 자신이 언급하는 신비스럽기까지 한 작품의 내면으로부터 나오는 빛 그리고 작가가 추구한다는 초월적인 미학의 관계는 무엇인가. 김현식 작품 세계를 이해하기 위해서는 반드시 짚고 넘어가야 할 중요한 주제가 아닌가 한다. 해외의 인터뷰어는 김 작가에게, 그가 동양인이요 한국인으로서 그의 작품 과정에서는 물론 예술창작의 영감을 어떤 동양적 정신유산 속에서 찾을 수 없었는지 집요하게 물어오는 모양이다. 과연 그런 것이 있다면 무엇인가? 나는 이 점에 대해서도, 반드시 작가에게 물어보고 그의 대답을 기자처럼 그대로 받아 적을 필요를 느끼지 않는다. 비록 그런 동양적 정신세계의 어떤 점이 이 작가의 예술가로서의 성장에 결정적인 역할을 했다 하더라도, 작가는 역시 작품으로서 얘기하는 것이기 때문에, 평론가라면 스스로 해독해서 나름대로 스토리텔링을 해내야 한다고 생각한다. 나는 이런 해석도 가능하니, 한 번 읽어보고, 그럴듯하냐고 물어보는 입장에서의 글쓰기를 시도하는 것이다.

사실, 초월성(transcendent)이란 말은 이미 서양의 형이상학적 개념이다. 역경에 보면, 이런 구절이 있다.

형상 이전의 것을 도(道)라 하고, 형상 이후의 것을 기(器)라고 한다. - 《주역》

形而上者谓之道,形而下者谓之器。- 《易经》

여기에 나오는 형이상(形而上)에서 중국 예술비평가들은 형이상학(metaphysics)이라는 개념을 유도한다고 하는데, 이런 영어로의 번역이 틀린 것임에 틀림이 없으니, 그 이유는 간단하다. 위의 문장은 두 개의 구절로 구성되었고, 앞 구절의 상(上)과 뒤 구절의 하(下)는 분명히 논리적인 연관이 있을 것이다. 그러므로, 구태여 앞 문장의 형이상(形而上)을 형이상학(metaphysics)으로 번역하려면, 형이하(形而下)는 앞 구절의 형이상학(metaphysics)과 논리적으로 연계되어 어떤 영어의 단어를 쓸 것인가를 배려하면서 결정지어야만 했을 것이다. 도대체 형이하(形而下)의 번역은 무엇일지 궁금하다. 아마도 상(上)과 하(下)의 논리적 연관성을 보존하는 형이상학(metaphysics)과 대비되는 영어 단어를 찾지 못할 것이다.

형(形)은 영어로는 ‘쉐잎(shape)’이나 ‘폼(form)’으로 번역할 수 있는 데, ‘쉐잎(shape)’이 있다는 것이 그 물체가 가시적(可視的) 즉 비저블(visible〮보이는) 하다는 말이다. 반면에 형(形)이 없는 것은 비가시(非可視), 즉 인비저블(invisible〮보이지 않는) 하다는 말이다. 내면의 어디에서 나오는 것 같은 김현식 작품에서의 빛은 눈에 뵈는 광선(optical light) 가 아니라 비가시적인 눈에는 보이지 않는 비가시적인 어떤 파장(wave pulsation)이다. 캔버스 위에 레진으로 이루어진 여러 층의 레이어들을 쌓아 올렸는데, 각 층에는 빼곡히 색선(色線) 들로 골을 이루고 있는 레진의 조형물이 바로 그런 색선(色線)들로 이루어진 채색된 역장(force field)을 만들어 놓아, 어떤 특정한 파장의 자연광만을 가두어 놓은 것이다. 그런데, 김현식의 레진 조형물은 그냥 2차원적 평면의 채색된 역장(force field)이 아니라, 무수히 많은 겹으로 쌓인 색선으로 빼곡히 그려진 레이어 층으로 구성되어 있다. 그 수직, 수평의 사이사이에는 동시에 불규칙한 형태의 틈새 공간들이 가득 차 있어, 색선을 반사하지 않고 투명한 레진 층의 틈새 공간을 통과하는 광입자들이 생성된다. 바로 이 광입자들의 진동이 정지한 것처럼 보여지는 순간, ‘내면으로부터의 빛’이 나타나는 것이다. 채색된 색선은 바로 그 물감의 재료의 분자 알갱이들에 빛이 충돌하여 반사하고, 틈새의 투명하지만 그것만의 재료성(materiality)의 고유한 물질파(matter wave)로서의 파장을 갖고 있어, 그대로 그 투명한 레진 층을 통과하면서도, 광입자의 파장은 레진이란 재료의 물질파(matter wave)의 파장과 공진하여 그 비가시적 진동조차도 비가시적 진동으로 감각될 수 있는 것이다. 이렇게 레진 층으로 형성된 (작품의) 내재적 역장(force field) 에 광입자로 구성된 파장(광선)이 들어오면서 새로운 파장을 일으켜 내는 것이다. (광입자는 부피와 질량이 제로인데도 불구하고 물리학 실험에서 증명하여 놓았듯이, 에너지를 갖고 어떤 사물에 작용한다. 예를 들자면 그 유명한 아인슈타인의 광전효과(Photo-electric Effect)가 바로 그런 물리적인 현상을 설명하는 이론이다.)

그런데 고대 동북아시아에는 중화라는 동양의 거대한 제국이 형성되기 이 전에도 이미 세련된 문명이 있었고, 그들은 나름대로의 철학과 이념과 일관(coherent)된 우주관이 있었다. 즉, 공자와 노자가 있기 전에 이미, 좀 더 시원적인 동양고전(古典)이 있었고, 거기에 기록된 시원적인 사상은 그 동안 역사 속에서 오랫동안 망각되어 왔었다. 그 중에 하나가 신라시대의 박제상을 시조로 삼는 영해 박씨들이 비전(秘專)으로 보존하여 내려온 부도지라는 책에 기록되어 있다. 매월당 김시습의 징심록 추기는 영해 박씨 세감에 엄연히 나와있는 기록이고, 징심록의 한 중요한 부분인 부도지는 이미 출판되어있는 데, 이 부도지에 나와 있는 빛에 대한 이론을 조금만 설명하여 보자.

구약성서 창세기 편에서 모든 물질과 생명체는 빛으로부터 시작되었다고 나와 있는데, 구약성서보다 시간적으로 훨씬 먼저 동양 최고(最古)의 시원 사상이 담긴 부도지(符都誌)에서도 처음엔 아무것도 없는 텅 빔(emptiness; 무 無)에 빛이 채워지면서, 광입자의 파장이 비가시적인 무(無)를 채운 파장(즉, 서로를 상쇄하는 전자(electron)와 양전자(positron)로 형성된 잠재적인 역장(potential force field)에 밖으로부터의 힘(勢)를 가하여, 공명(resonance) 또는 공진(共振)을 불러일으켜 결합되면서, 형체가 있는 개체들을 만들어 낸다는 이론이다. 이렇게 물질 개체들을 만들어 낼 수 있는 파장이 동양 철학에서는 기(氣)라는 파장 운동(wave motion)이다. 부도지가 들어 있는 징심록의 저자인 신라 초기의 박제상의 후손인 박현(朴炫)은 이런 과정을 빛과 닷의 결합의 결과로 설명한다. [주(註): 모올도뷔 2001년 3월호 부도지 강의 제2편과 3편에서] 결국 에너지 파장으로서의 광입자들의 운동이 동양에서 옛적부터 말해온 기(氣)의 실체라고 보면 될 것이다.

그러나 여기서 우리가 기억하고 잊지 말아야 할 것은, 김현식의 작품에서 느껴지는 내면의 빛이나 음악성이 어떤 신비함에 둘러싸인 ‘형이상학적’인 또는 노자의 타오(道)를 언급해야 하는 그런 류의 것이 절대 아니라는 것이다. 실체가 있는 자연적인 원료가 내재하는(emanating from natural sources) 효과들이기에 김현식 작품의 독특한 빛이나 음악성은 초월적인 것도 형이상학적인 것도 아니라는 것이다. 즉, ‘시공을 초월한 미학’이니 ‘형이상학적 예술’을 운운하는 담론들이 전혀 도움이 안 되는 말장난에 불과하고, 바로 이런 담론들이야말로, 동양 출신 예술가나 지식인들을 유럽, 북미 헤게모니적 중심부에서 아직도 오리엔탈리즘의 담론에 함몰되어 있는 것임을 보여주는 증세일 뿐이다. 말로만 다문화성(multiculturalism)을 찾는 다원주의에 불과하며, 그런 말장난 뒤에는 가장한(disguised) 서구중심주의가 도사리고 있다는 것을 간과해서는 안 될 것이다.

김현식의 작품들의 구성(composition)이 너무 간결하여 미니멀리스트 작업이요 동시에 그가 동양인이므로 어떤 노자적 도교의 미니멀리즘의 만남이라는 식의 비유도 말장난에 불과한 서구중심주의 입장에서 정리하는 동서의 만남일 뿐이라고 생각한다. 서구의 추상표현주의나 미니멀 아트는 서구의 독특한 역사적인 경험 속에서 나오는 그 역사의 변증법적 프로세스에서 어떤 필연성을 갖고 나타나는 역사적인 증세일 텐데, 그것이 어떻게 중국 노자의 도교(Taoism)와 연결이 된단 말인가? 바로 이런 이유 때문에 나는 오히려 프랑스의 걸출한 중국학 학자요 철학자인 프랑수아 줄리앙(Francois Jullien)의 유사한 비유가 오히려 적절한 돌파구(antidote)가 되지 않을까 생각한다. 줄리앙 박사는 중국 송대의 천재 시인으로 알려진 소동파의 시가 주는 시적 효과와 유사한 시적 효과를 주는 불란서의 전위 시인으로 명성을 떨친 폴 베를렌(Paul Verlaine)을 이렇게 비유했다. 소동파와 베를렌은 둘 다 어떤 의연함, 고요함 등의 시적 효과를 나타내는 시작(詩作)을 했지만, 그런 유사한 시적 효과(poetic effects)에 대한 해석은 완전히 다른 것으로 봐야 한다는 것이다. 베를렌의 경우, 서구 문명의 석양에 어떤 허무적인 제스처로서의 그것일 뿐인데 반해, 소동파(蘇東波)의 시에서 나오는 유사한 시적 효과는 중국적, 동양적 세계관을 세워주는 철학적, 도덕적, 정신적 기초가 있는, 즉 탄탄한 정신적 근거가 있는 시작이요 추구라는 것이다. 베를렌의 시는 이제는 철학적, 도덕적, 정신적 기반이 와해되어 무정부적 상태의 허무주의에서 어떤 탈출구도 찾을 수 없는 절망 속에서의 자포자기적인 고요함이지 진정한 의연함이 아니라는 것이다. 거기에 비해 소동파의 그것은 실체가 있는 그 문명에서 최고의 덕목으로 꼽는 세계를 자연을 바라보는 자세, 즉 수행의 결과로 나오는 실체가 있는 의연함이지, 체념(resignation)이 아니라는 말이다.

그 얼마나 하늘과 땅과 같은 차이란 말인가? 거의 동일한 유사한 표면적인 시적 효과일망정 … 그렇기에 표면적(superficial)인 동서의 비교는 아무런 도움이 되지 않는다는 말이다. 패권을 장악한(as the Hegemonic Center) 서구 문명이 석야(夕夜)이고, 새로운 세계 체제의 개편이 이루어지는 지금 같은 역사적인 과도기에, 우리는 모든 분야에서 좀 더 정확한 개념과 담론을 정비할 필요가 있을 것이다. 아무튼, 김현식은 동과 서의 예술에 대한 새로운 해석의 이론적이고 철학이고 예술학적인 체제 정비를 생각하는 계기를 마련해주는 훌륭한 우리 시대의 뛰어난 예술가의 반열에 오를 것이다.

4.무(無)에로의 길(道)

마지막으로 해외 비평가들이 김 작가의 작품에서 ‘명상적’인 것을 읽는데, 이런 느낌에 대한 작품상에서의 대한 근거가 무엇인가에 대해서 생각해 보았다. 나 또한 ‘명상적’인 부분을 김현식 작품들에서 보아 공감하기 때문이다. 우선 작가가 재료로 쓴 에폭시 레진(epoxy-resin)은 투명한 물질성을 갖고 있다는 것이 중요하다. 이 재료는 모든 광입자들을 통과시킨다. 그렇지만, 여러 층으로 쌓인 미세한 층들 사이 공간은 물론, 빼곡하게 그어진 색선(色線)들 사이에 생겨난 미세한 틈새 시공간 사이사이로 색선들에 의해 반사되지 않는 광입자들은 그 무수히 많은 층(layer)들 사이 곳곳에 숨겨진 미세 틈새들 사이를 여행하여 계속적으로 내려갈 것이다. 그 틈새 공간들은 투명한 에폭시 레진 층(Epoxy Resin Layer)일 테니까 광입자들이 그대로 통과되니까. 그런데 그 빛 광자들은 어디로 향하는 것일까? 에폭시 레진의 층이 많을수록, 여기저기 숨겨진 미세 틈새 공간을 통하여 계속적으로 흘러 들어온 광입자들이 작품의 안으로, 또 더 안으로 움직이는 것처럼 보인다. 결국 이 광입자들은 여러 층층에 색선(色線)으로 마련된 장애물 사이 투명한 틈새 공간을 통해 내려가는데, 이 과정이 마치 끝없는 무(無)를 향한 것이 아닌가 생각한다.

더 구체적으로 그리고 분석적으로 광입자들의 수많은 에폭시 레진 층으로 구성된 구성물을 통과하는 경로(pathway)를 추정해 보자. 이 에폭시 레진 구성물은 가시적으로 눈에 보이는 무수히, 겹겹이 또는 첩첩이 빼곡하게 쌓여서 평면의 단색 화면(color field)을 이루는 것으로 보인다. 그러나 이 구성체의 제작 과정을 염두에 두고, 자세히 들여다보면서 개념적으로 추리해 보면, 비가시적이어서 눈에는 보이지 않지만, 사실은 평면이 아니라 입체적 구성물인 김현식의 작품 내부에는 무수한 사이 공간, 아니 사이 시공간들이 숨겨져 있다. 이 사이 공간들은 사실 미세한 [differential, 즉 0(零Zero)로 수렴하여 미분적분학에서는 lim dx 0으로 수렴되는 것으로 표시되고 있다] 공간이어서, 비가시적일 뿐만 아니라, 그 미세한 틈새 공간들의 위치조차 매우 불규칙하게 김현식 작품 내부에 분포되어 있다. 바로 이 불규칙성 때문에, 다음과 같은 경로를 추적해 상상해 볼 수 있다.

즉, 무한하게 많은 틈새 공간들이 김 작가의 에폭시 조형물 속에 자리 잡고 있으며, 각 틈새 공간은 색으로 채워져 있거나 투명하여, 광자들은 색이 있는 틈새 공간에서는 반사되어 나오고, 투명한 틈새 공간은 그대로 통과하지만, 통과한 광자는 곧바로 그 틈새 공간 바로 밑에 층에 있는 틈새에서는 색이 차 있어, 반사되어 나오지만, 그 반사되어 나올 때에도, 그 반사되는 각도가 바로 위층에 있는 또 다른 색으로 채워진 틈새라면, 반사되어 위로 나오다가 다시 반사되어 아래로 나갈 것이다. 무한히 많은 틈새들을 이렇게 나오고 통과하고 반사되고 또 반사되는 이런 운동성이 이 구조물(조형물) 안에 내재되어 있다면, 어떤 광자의 무리는 계속적으로 무한한 0(zero, nothing)을 향해 진동하며 움직이는 것처럼 보일 것이고, 색으로 채워진 틈새들에 반사되고 또 반사되어 혼돈의 진동 속에서 무수히 많은 반복 운동은 전혀 예상치도 못한 어떤 패턴으로 구성된 전체적인(over-all) 진동 패턴을 만들어낼 것이다.

광자는 분자나 원자보다도 더 작은, 아니 부피나 질량이나 크기조차 없는 최소 단위의 기본 입자(粒子)다. 공을 또는 0을 향한 정상 상태 운동(stationary state motion)이 작품 내부에 가두어져 있어서, 그런 광자들의 진동을 가시적으로 그리고 비가시적으로 순전히 감각(sensation)으로 수용하여 몸(신경계)으로 느낄 수 있다면, 그것은 공으로, 영으로 향하는 인간의 감각조차 영으로 빨려 들어가는 집중이어서, 그것은 바로 명상이고, 그 순간에는 우주와 합일되는 것이다.

그래서 이 모델은 무한(無限)과 극소(極小)에 대한 명상으로 갈 수 있는 실마리를 영감을 최소한 발견적 장치(heuristic device)로서의 역할을 했다. 내 경우에는 그랬다. 한 인간이 그렇게 감각할 수 있었다면, 그 가능성은 다른 인간에게도 있을 것이다. 왜냐하면 인간의 감각기관이 그렇게 다르지 않고, 잠재적인 신경감각 능력은 모든 인간이 선천적으로 타고났기 (hard-wired, innate) 때문이다. [같은 이론이 노암 촘스키(Noam Chomsky)의 보편 문법의 선천성 이론(Innateness Idea of Universal Grammar)이다.] 그렇다면, 이 모델에서는 질 들뢰즈(Gilles Deleuze)가 말하는 우주의 기운(cosmic forces)를 품어 유한한 미술작품의 캔버스 내에 표현해 내는 것이다. 그래서, 어떤 서양의 관객들은 김 작가의 최근 작품을 보면서, 현대미술 거장, 아니쉬 카푸어(Anish Kapoor)의 거대 스케일을 조그마한 김 작가의 작품에서 볼 수 있는 역설이 실제적으로 가능한 것이다.

또 다른 서양의 관객 중 어떤 이들은 ‘프랭크 스텔라(Frank Stella)의 프레임(frame)은 결국은 공간으로 뛰쳐나갔는데 … 김현식은 평면 속에 공간을 담는 프레임을 보여준다’고 하였다고 한다. 나는 그 이유도 내가 지금까지 전개한 담론의 틀 속에서 자연스러운 설명이 가능하다고 생각한다. 그 이유는 순전히 미세 ‘시-공간’의 생성 때문이다. 이것은 실리콘 반도체의 경우와 마찬가지로 어떻게 더 미세하게 선과 점을 긋는 작업을 얼마나 많이 반복하느냐의 반복(reiteration 또는 recursion)과 갈림(bifurcation)의 문제이다. 그런 반복(reiteration)의 과정에서는 미세한 차이가 생성되고, 그 미세한 차이들은 반복될수록 점점 증폭되어, 충분한 숫자의 반복 후에는 전혀 상상하지 못한 미세 틈새들로 이루어진 형태가 나타나게 된다 ... 그리고 그 무한한 숫자의 영(零)에 가까운 ‘dx/dy/dz/dt’의 시공간이기 때문에, 그 시공간을 아무리 무한의 숫자로 반복해서 쌓아도 결국은 dx/dy/dz의 제로(zero) [=무(nothing)]의 크기에 남아 있을 것이기 때문이다. 즉 영과 무한의 차이가 무한의 반복 후에도 거의 동일한 평면일 것이기 때문이다. 즉, 미세 영역에서는 평면이라는 개념의 의미가 없어진다. 소립자의 세계에서는 평면도 입체도 의미가 없어진다는 말이다. 김현식 작가가 다루는 소재는 바로 질량도 부피도 없는 광자이기 때문이다.

이제 이 글을 끝내면서, 왜 내가 이런 우주의 무한과 유한에 대한 모델이란 아이디어에 착안했느냐 하면, 우주의 생성 이론 중에 알렉산더 빌렌킨(Alexander Vilenkin)의 ‘무(無)에서부터의 우주 탄생 이론(Theory of Universe from Nothing)’ 이나 아인슈타인의 상대성원리와 마찬가지로 이 이론의 중추도 빛(광입자의 파장)에 대한 고찰이기 때문이다. 우주에 대한 어떠한 것도 결국은 광선이 있어서 우리가 관찰하여 이론적 사유의 근거로 삼을 수 있기 때문이다. 진공이란 사실은 텅 비어 있는 빈 공간이 아니라 양전자(positron)와 전자(electron)로 꽉 차 있으며, 양전자와 전자는 서로 상쇄하면서도 에너지가 0(zero)인 파장을 그 과정에서 뿜어낸다. 그것도 빛의 입자들이다. 우주가 무(공 또는 진공)에서 팽창을 시작하여 무한대로 거품처럼 계속 퍼져 나간다면, 무한의 어떤 한계 점으로 향하다가는 시간과 공간의 터널을 통해 갑자기 그 팽창을 방향을 바꾸어 무(진공)으로 수축 운동을 한다는 이론으로 우주 팽창 이론이 맞으면 우주는 공(空) 또는 무(無)로부터 팽창을 시작할 수밖에 없다는 이론이다. 결국은 우주의 무한대로의 팽창과 무로의 수축도 다 같이 광입자들의 파장 운동의 역사가 말해주는 것이다.

만일 김현식의 작품 제작 모델을 다음과 같은 상상의 실험 모델로 가져가면, 우주 생성원리에 대한 실험으로도 볼 여지가 있다. 즉, 어떤 한정된 규모의 평면 위에 아주 얇은 레진 층을 쌓기 시작하는 데, 각 층은 그 깊이가 0(零〮Zero)에 가까운 미분 거리(미분적분에서의 dx)이고, 또한 각 레진 층에 그어지는 색선들 사이의 거리가 또한 0(zero)에 가깝고, 또 레진 레이어의 숫자가 무한에 가깝게 많다면 ... 그럼에도 불구하고, 이 모델 속에는 아주 미세한 그 사이즈가 영에 가까운 사이의 시공간으로서의 틈새들이 무수히 많이 들어 있을 것이다. 광선이 이 레진 조형물에 투과하는 과정에서 색선에 반사되지 않은 광입자들은 그 무한히 많은 레진 층 (그러나 각층의 두께가 영에 가까우므로 이 레진 조형물의 깊이는 영에 가까울 것이다.) 속에 숨겨진 미세한 dx.dy.dt의 틈새 시공간을 통과하여 움직이는 광입자들의 여정은 무(0)을 향하는 것으로 보일 것이다. 그리고 이 새로운 레진 조형물의 경우에는 색선들이 비단 가로나 세로로 그어지지 않고 가로로도 세로로도 그어져서 수많은 정사각형으로 이루어진 격자(grid) 구조로 만들어도 무방할 것이다. 물론 이 각 층의 격자(grid) 공간은 그 사이즈가 0에 계속적으로 접근하는 공(空)의 면적이어야 할 것이다. 결론적으로 말하자면, 김현식의 작품은 빛에 대한 가장 현대적 예술가가 할 수 있는 광학 실험이요 광학 물리학적 미학이라고 간주할 수 있을 것이다.

전시제목빛이 메아리치다 Light Reverberates

전시기간2018.02.07(수) - 2018.03.04(일)

참여작가 김현식

관람시간10:00am - 06:00pm

휴관일매주 월요일 휴무

장르회화

관람료무료

장소갤러리 학고재 Gallery Hakgojae (서울 종로구 삼청로 48-4 (소격동, 학고재) )

연락처02.720.1524-6

-

Artists in This Show

-

1965년 경남 산청출생

-

갤러리 학고재(Gallery Hakgojae) Shows on Mu:umView All

Current Shows

-

네가 4시에 온다면 난 3시부터 행복할 거야

수원시립미술관

2025.04.15 ~ 2026.02.22

-

취향가옥 2: Art in Life, Life in Art 2

디뮤지엄

2025.06.28 ~ 2026.02.22

-

국립아시아문화전당 개관 10주년 기념 특별전시 《봄의 선언》

국립아시아문화전당

2025.09.05 ~ 2026.02.22

-

광복 80주년 기념 «향수(鄕愁), 고향을 그리다»

국립현대미술관

2025.08.14 ~ 2026.02.22

-

이강소_曲水之遊 곡수지유: 실험은 계속된다

대구미술관

2025.09.09 ~ 2026.02.22

-

전국광: 쌓는 친구, 허무는 친구

서울시립 남서울미술관

2025.09.24 ~ 2026.02.22

-

허산옥, 남쪽 창 아래서

전북도립미술관

2025.11.14 ~ 2026.02.22

-

허윤희: 가득찬 빔

대구미술관

2025.11.04 ~ 2026.02.22