본문

-

김은주

가만히 꽃을 그려보다, 종이에 연필, 139×132cm, 2009

-

문재일

Between the time 11, 한지에 혼합재료, 122×74cm, 2010

-

박승모

Dress, aluminum wire_fiberglass_lifecasting, 100×260×260cm, 2009

-

박병훈

Transparence(installation view), Acrylique, 40x30cm(each), 2009

-

추종완

탈(脫) Emergence, 캔버스에 색연필_목탄_아크릴채색, 190×180cm, 2009

-

박병훈

Transparence(투명성), Acrylique, 40x30cm, 2009

-

Press Release

예술은 형식을 통해 소통한다. 그리고 모든 소통은 표현하는 주체와 이를 이해하는 수용자가 있어야 완성되는 관계항을 전제한다. 그런 면에서 언어와 비슷하다. 언어가 말하는 사람이 있고 이를 듣는 사람이 있고, 쓰는 사람이 있고, 이를 읽는 사람이 있어야 소통 되듯이, 예술 또한 특정한 형식 속에서 커뮤니케이션이 이루어진다. 그것은 무의식적으로, 교육에 의해, 환경에 의해, 개인적 경험에 의해 학습되는 일종의 약속이다. 그런데 언어와 다르게 예술에 있어서의 형식은 좀더 모호한 성격을 지닌다. 하나의 형식이 서로 다른 해석을 야기하고, 작은 변화에 관객은 크게 반응한다. 그 모호성이 야기하는 해석의 폭과 깊이를 가지고 형식은 물질에 예술을 부여한다. 익숙한 것과 익숙하지 않은 것이 서로 충돌하고 결합되어 상호작용하고, 직선과 곡선이 교차하고, 점과 선이 평면이 되고 입체가 된다. 색에 방향을 지정해주고, 관객의 시선을 유도한다. 다시 말해 물질, 즉 재료 내부의 작은 부분들끼리 상호작용하며 전체가 완성되고, 이렇게 완성된 전체는 수용자와의 관계 속에서 새롭게 해석되고 정의된다. 전시 "Form & Formless 형식을 넘어선 형식"은 현대미술의 뼈대 즉, 형식이 어떻게 독창적인 방법으로 의미를 전달하고 있는지 김태균, 김은주, 문재일, 박승모, 박병훈, 추종완의 작품을 통해서 살펴본다. 형식과 색과의 관계, 관념을 넘어선 형식, 형식의 진화, 형식의 구조화, 해체된 형식 등 현대미술 속에서 형식이 어떻게 해석될까?

김태균은 자연의 색을 사진이라는 형식 속에 담아 내는 작가이다. 대천 새벽 바다. 해가 뜨기 3시간 전부터 김태균의 카메라는 바다를 향한다. 바다의 꿈틀거림, 시간의 움직임을 아날로그 사진기에 천천히 담아 낸다. 바람이 육지에서 바다 쪽으로 불면 바다가 잔잔하기에 파도가 좋고 심지어 격랑이 분다는 일기예보에 맞춰 바다로 향한다. 순수한 "파랑"의 꿈틀거림을 잡아 내기 위한 침착한 기다림은 숨죽이고 물고기떼를 기다리는 어부와 같다. 바다의 수평선 이외에 다른 모든 것을 의도적으로 배제한 순수한 색을 발견해나가는 시간과의 줄다리기이다. 형식의 한계를 벗어 던지고 스스로 독립해 관객과 소통하는 김태균의 "파랑" 속에서 수많은 메시지, 수많은 형식을 발견한다.

김은주는 검은색에 집착한다. 색을 사용하지 않는다. 그녀의 작품을 보고 있으면 흰 종이와 검은 연필가루만 보인다. 먹색 하나로 수천 가지 색깔을 만들어 낼 수 있다 라는 동양화의 기법을 닮았다. 그래서, 김은주는 이렇게 말한다. "저는 흑백을 그린 적이 없어요." 연필 선이 생명력을 얻고 꿈틀거리면 수천가지 색상을 만들어 낼 수 있다는 사실을 확인시킨다. 색이 없는 곳에서 색을 발견한다는 발상은 한계상황으로부터 치열한 탈주의 욕구에서 비롯된다. 인간으로, 여자의 몸으로 태어났다는 사실 자체가 한계이기에 김은주의 연필 드로잉은 그 한계를 넘고자 힘을 준다. 정지된 것 보다는 움직이는 것, 조용한 것 보다는 격렬한 바람을 좋아하는 김은주의 검은 그림 속에 수 많을 색이 숨어 있었다.

동양과 서양의 시점의 차이를 아는가? 문재일의 그림은 그 차이를 알지 못한다. 아니 그 차이를 극복해 버렸다. 역사 속 규범과 스스로를 뒤돌아보는 자조적인 시점이 지배하는 동양화에 비해 서양화는 정복과 미래를 상상하는 태도를 많이 반영해왔다. 그래서, 보여지는 이미지도 달랐다. 관념에 갇혀 있었던 동양화의 형식과 새로운 생각에 관대하게 진화를 거듭한 서양화의 형식 사이에서의 간극은 엄연히 존재한다. 문재일은 그 간극을 쉽게 뛰어넘었다. 담채 기법으로 단단하게 벽화처럼 단단하게 쌓아 올린 풍경은 문명이 사라져 버린 미래에서 다시 현대를 뒤돌아 보는 불가능한 시점을 선사한다.

박승모의 조각은 얇은 선에서 출발한다. 회화적인 선을 가지고 입체를 만든다. 대상을 감아내는 얇은 알루미늄 와이어에 감긴 자전거, 흔들의자, 바이올린의 기능은 사라지고, 그 자리를 미적 형식이 차지한다. 대상의 디테일까지 살려내는 감싸기는 분명 가리는 역할보다 숨겨진 것을 드러내는 목적이 분명하다. 실제 벌거벗은 인물을 캐스팅하여 인물의 실체와 대면하게 하기도 하고, 패션디자이너와 협업하여 껍질의 아름다움을 노골적으로 찬양한다. 내용 때문에 보지 못했던 껍질 즉 형식의 아름다움을 당당하게 드러내는 아이러니가 박승모의 조각을 더욱 특별하게 만든다.

박병훈은 색 자체를 중첩해서 투명성과 불 투명성이 교차하는 새로운 형식을 만들어 낸다. 화면에서 색이 어떻게 얼마만한 면적을 차지할까에 대한 고민을 뒤로한 체, 투명한 아크릴을 중첩해서 축적된 색의 변화상을 보여준다. 20년 가까이 프랑스를 비롯한 유럽의 성당 건축과 그 속의 스테인글라스를 반복적으로 경험한 박병훈이기에 다양한 시, 공간의 층위들이 중첩된 컬러 아크릴 작품이 설득력을 갖는다. 빛이 투과하는 투명성, 색의 근원이 되는 빛, 진리의 빛. 투명 아크릴을 통해, 그리고 색이 입혀진 컬러 아크릴을 통해 바라본 세상이 단순히 색이 선사하는 관념적인 아름다움을 넘어서야 하는 이유다.

추종완은 내용이 사라져 버린 껍데기. 진실을 왜곡시키는 형식의 모략으로부터 순수함, 정직함, 깨끗함, 투명함을 지켜내기 위한 추종완의 그림은 내부에서 나비가 번데기를 탈피하고 날아가 버린 듯한 형상을 취하고 있다. 정체성을 잃어 버리고 겉모습으로 세상을 판단하는 껍질만 남아 버린 어른과 대조적으로 어린아이와 동물들은 온전한 모습을 하고 있다. 물질만능주의, 소비자본주의가 만들어 놓은 허상 속에서 인간 본연의 정체성과 인간다움을 잃어가고 있는 세태를 고발하는 추종완의 해체된 인물이 낯설지 않다.

현대미술의 다양한 현장 속에서 형식은 소통을 통해 진화하고, 새로운 모습으로 정의되고 있다. 형식의 한계를 극복하기 위한 시도가 다양해지기 위해서는 다양한 재료와 시점을 흡수하고, 열린 소통구조를 지향해야 한다. 형식을 넘어서는 형식을 제시하지 못하면 현대미술의 현장에서 도태될 수 밖에 없는 것이 현실이다. 형식을 취하기 위해서 형식을 버릴 수 있어야 한다. ■이대형 (대표, Hzone)전시제목Form&Formless 형식을 넘어선 형식

전시기간2010.03.05(금) - 2010.04.11(일)

참여작가 김은주, 문재일, 박병훈, 박승모, 추종완, 김태균

관람시간10:00am~19:00pm

휴관일 월요일 휴관

장르회화

관람료무료

장소갤러리 Form Gallery Form (부산 해운대구 센텀1로 9 롯데갤러리움 E동 309호)

연락처051-747-5301

-

Artists in This Show

-

1965년 출생

-

1974년 출생

-

1969년 출생

-

1976년 출생

-

갤러리 Form(Gallery Form) Shows on Mu:umView All

Current Shows

-

위잉위잉: 별의신호

부암아트홀

2025.12.20 ~ 2026.02.28

-

장엄과 창의: 한국 민화의 변주

갤러리현대

2026.01.14 ~ 2026.02.28

-

권훈칠: 완성되지 않은 형식들 Uncompleted Structures

갤러리 도올

2026.01.16 ~ 2026.02.28

-

사진이 할 수 있는 모든 것

서울시립 사진미술관

2025.11.26 ~ 2026.03.01

-

형상의 울림: 기호와 행위의 아름다움

광주시립미술관

2025.12.05 ~ 2026.03.01

-

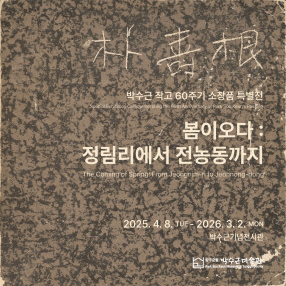

박수근작고 60주기 소장품 특별전《봄이오다 : 정림리에서 전농동까지》

박수근미술관

2025.04.08 ~ 2026.03.02

-

공생 Symbiosis: 2025 SUMA Contemporary Art

수원시립미술관

2025.09.26 ~ 2026.03.02

-

한국 근현대미술 : 붓으로 빚은 한국의 서정

롯데백화점 잠실점 에비뉴엘 아트홀

2026.01.29 ~ 2026.03.07