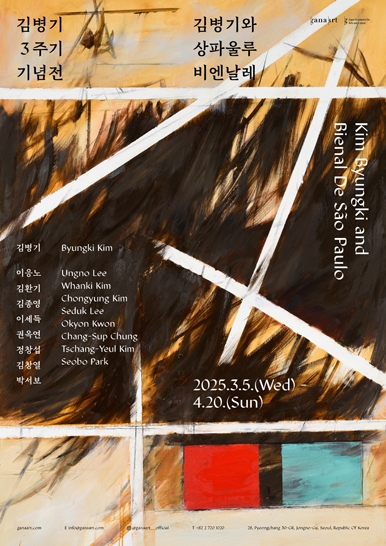

김병기 3주기 기념전 《김병기와 상파울루 비엔날레》

2025.03.05 ▶ 2025.04.20

2025.03.05 ▶ 2025.04.20

전시 포스터

김병기

Metaphor, 2018, 캔버스에 유채, 162.2x130.3cm

이세득

무제, 1964, 캔버스에 유채, 53x80.6cm

김병기

토기가 있는 정물, 1998, 캔버스에 유채, 132.5x198cm

김환기

Echo-1, 1965, 캔버스에 유채, 169.5x100.5cm, 1965 제8회 상파울루 비엔날레 출품작

김환기

Echo-1, 1965, 캔버스에 유채, 169.5x100.5cm_뒷면

이응노

구성 Composition, 1960, 캔버스에 종이 콜라주, 채색, 133x80cm, 1965 제8회 상파울루 비엔날레 브로셔 수록작

김환기

Echo-3, 1965, 캔버스에 유채, 210x160cm, 1965 제8회 상파울루 비엔날레 출품작

권옥연

Progress, 1962, 캔버스에 유채, 81x115cm

정창섭

편력22, 1966, 캔버스에 유채, 146x112cm

김환기

Echo-9, 1965, 캔버스에 유채, 210x160cm, 1965 제8회 상파울루 비엔날레 출품작

김종영

작품 65-2, 1965, 나무, 43x22x60cm

김창열

제사 Y-9, 1965, Oil on canvas, 162.2x130.3cm, 1965 제8회 상파울루 비엔날레 출품작

박서보

원형질 no.63-4, 1963, 캔버스에 유채, 162.2x130.3cm copy

가나아트와 가나문화재단은 2025년 첫 기획전으로 《김병기와 상파울루 비엔날레》를 2025년 3월 5일부터 2025년 4월 20일까지 가나아트센터에서 개최한다. 이번 전시는 2022년 3월 1일 작고한 태경 김병기(台徑 金秉騏, Kim Byungki, 1916-2022)의 3주기를 기념하는 동시에, 그가 커미셔너이자 심사위원으로 활동했던 1965년 제8회 상파울루 비엔날레의 60주년을 맞아 한국 현대미술이 국제 무대에 본격적으로 진출했던 역사적 순간을 조명하는 뜻깊은 자리다. 가나아트와 가나문화재단은 김병기의 일대기와 작품, 그리고 1965년 제8회 상파울루 비엔날레라는 사건을 통해 한국 현대미술의 거목 김병기의 위상에 대해 재고하고, 한국 근현대 미술사의 분산된 사실들을 연결하는 계기로 삼고자 한다.

김병기의 예술 세계

형상과 비형상, 그리고 추상미술의 경계를 향한 106년의 예술 여정

이번 전시는 두 가지 주제로 구성된다. 첫 번째 주제는 ‘김병기의 예술 세계’로, 1전시장은 김병기의 사라토가 시절부터 말년에 이르는 주요작품 10여점을 선보인다. 특히 김병기가 평생에 걸쳐 치열하게 고민한 형상과 비형상, 그리고 추상미술의 경계를 향한 예술 여정을 집중적으로 조망한다. 또한 생전의 영상자료와 연보, 아카이브 자료도 함께 전시하여 화가 김병기 그리고 교육자, 미술평론가 김병기, 또 예술행정가 김병기라는 다양한 삶의 역할과 성과를 회고하고자 한다.

“나는 추상을 통과하고, 오브제를 통과하고, 다시 수공업적이고 원초적인 선으로 돌아왔다.

다 통과한 뒤의 종합적인 단계가 지금의 내 세계다. 추상화가처럼 작품 활동을 했지만 사실 나는 체질적으로 형상성을 떠날 수 없었다. 형상과 비형상은 동전의 앞·뒷면에 불과했다.”

-김병기

1934년 일본 아방가르드양화연구소(アバンギャルド 洋畵硏究所)에 입소하여 추상미술과 초현실주의 미술을 접한 후 추상성에 대한 연구를 시작한 김병기는 다양한 형식과 개념을 넘나들며 전위적인 행보를 이어 나갔다. 특히, 자연에서 얻은 모티브를 화면 분할과 색채의 조화를 통해 사유의 깊이를 담아내는 방식으로 100세를 넘어서도 붓을 놓지 않았던 그의 진정성이 이번 전시에서 고스란히 드러난다.

전시장에 들어섰을 때 정면에서 가장 처음 관람객을 맞이하는 〈토기가 있는 정물〉(1998)은 사각형, 선이 화면을 분할하고 신라토기 등의 요소를 이질적으로 조합한 실험성이 돋보인다. 또한 말년기의 〈메타포〉(2018)는 김병기를 대표하는 선의 표현이 한층 더 강조된 작품이다. 선을 더 두껍게 하고, 흰색으로 칠하여 배경의 다채로운 색감과 의도적으로 강렬한 대비를 이루었다. 더불어 1970년대 미국 사라토가 시절의 풍경을 그린 드로잉도 살펴볼 수 있는데, 이는 이번 전시에서 처음 공개되는 작품이다.

10여점의 작품 외에 전시되는 다양한 자료들도 주목된다. 「화성 피카소의 생애와 사상」이 실린 『문학예술』 창간호(1954)를 비롯하여 『신태양』, 『사상계』, 『새벽』 등 세계미술사에 대한 방대한 지식과 분석이 돋보였던 미술평론가 김병기의 면모를 확인할 수 있는 1950-60년대의 잡지들이 전시된다. 또한 1986년 가나화랑에서 열렸던 최초의 귀국전 《김병기 작품전》 도록도 공개된다. 이 밖에도 전시장에는 상파울루 비엔날레에 얽힌 이야기와 말년까지의 인생 회고가 담긴 김병기의 영상자료가 상영되고, 1916년 출생부터 106세에 걸친 작가의 연보가 정리되어 있어 그의 생애를 보다 깊게 이해할 수 있도록 구성했다.

김병기와 상파울루 비엔날레

예술행정가 김병기 그리고 제8회 상파울루 비엔날레

이어서 두 번째 주제는 ‘상파울루 비엔날레’이다. 이번 전시는 김병기가 커미셔너이자 한국인 최초로 국제 미술전 심사위원으로 활동했던 1965년 제8회 상파울루 비엔날레에 초점을 맞춘다. 한국이 1963년부터 참여한 상파울루 비엔날레는 한국 현대미술이 국제 무대에 본격적으로 진출하는 전환점이 된 중요한 행사였다. 당시 한국은 근대화와 경제 성장의 흐름 속에서 미술계 또한 세계적 담론과의 접점을 모색하며 국제적 위상을 정립하려는 노력을 기울이고 있었다. 이러한 맥락에서 김병기가 커미셔너로 참여한 1965년 제8회 상파울루 비엔날레는 한국 미술계에 중대한 의미를 지닌다. 김병기의 심사위원 선임, 김환기의 특별실 전시 개최, 그리고 전통 회화를 현대적으로 재해석한 이응노의 명예상 수상은 한국 미술의 독창성과 예술적 역량을 국제적으로 인정받는 계기가 되었다.

사실 김병기의 이름은 1960년대 초반부터 정부차원에서 시작된 국제전 참여와 관련된 기록에서 다수 등장한다. 독특한 점은 김병기가 이러한 행사들에 작가가 아니라 예술행정가 역할로 참여했다는 것이다. 작가 스스로도 ‘1945년 해방되고부터 1965년 도미하기까지 꼬박 20년간 나는 미술 행정의 일선에서 ‘봉사’했다’라고 회고한 바 있다. 기존의 관습을 탈피하고, 지금의 다양성과 자유로운 표현을 가능케 한 한국 현대미술의 기틀을 세우는 데 김병기의 노력이 지대했음은 그 누구도 부정할 수 없는 사실이다.

국제전과 관련된 김병기의 활약은 1961년부터 확인할 수 있다. 그때 정부(문체부)는 김병기를 1961년 ‘제2회 파리 비엔날레’ 커미셔너로 선정했다. 당시는 국제전 참가 경험이 전무하여 구체적이고 전폭적인 지원이 필요했지만 정부는 커미셔너를 ‘선정’하는 것 이외에는 적극적 지원이 없었다. 결국 파리 현지와의 소통이나 해외 이동 절차 등의 현실적인 문제들로 파리 현지에 있는 박서보와 평론가 이일에게 커미셔너 역할을 넘기게 되었다고 한다.

2년 뒤 열린 제7회 1963년 상파울루 비엔날레에도 김병기의 역할이 확인된다. 한국은 이 때가 상파울루 비엔날레 첫 번째 참가였다. 이 행사 역시 정부가 한국미술가협회(한국미협)에 진행을 일임하였으므로, 미협 이사장이 당연직으로 커미셔너가 되었다. 그래서 1963년 제7회 비엔날레에는 당시 이사장이었던 김환기가 커미셔너 역할을 수행하게 되었다. 김병기는 1963년 상파울루 비엔날레에 참여하는 한국 작가들을 소개하는 서문을 썼다. 이 서문은 7회 상파울루 비엔날레 도록에 수록되어 있다.

다음해 1964년, 김병기는 한국미협 이사장으로 당선되고 당연직으로 1965년 제8회 상파울루 비엔날레 커미셔너를 맡게 된다. 그렇게 커미셔너 자격으로 브라질 상파울루 비엔날레에 참가한 김병기는 현지에서 심사위원으로 위촉되었다. 이는 한국인이 국제 미술전에서 심사위원으로 선임된 최초의 사례로, 한국 현대미술사에서 특기할만한 사건이다.

“특기할 사항은 내가 심사위원으로 선임되었다는 점이다.

70여 명의 커미셔너 가운데 심사위원 15명을 뽑았다. 그 명단에 내 이름이 끼었다는 것, 즉 국제전 최초의 한국인 심사위원이라는 기록을 세우게 되었다. 심사위원으로 선임되니 나를 대하는 참가 작가들의 눈빛이 달라지는 듯했다. 그랑프리를 의식하기 때문이었다. 개막 전야에 파티는 성대하게 치러졌다.

특히 바넷 뉴먼, 프랭크 스텔라 등이 참가한 미국의 파티는 화려했다.”

-김병기

당시 규칙도 그러했고, 작가 스스로도 ‘당연직’이라는 표현을 쓰긴 했지만 김병기가 미협 이사장으로 선출된 것, 그래서 자동으로 상파울루 비엔날레 커미셔너가 된 것은 미술계의 요구도 일정부분 있었다고 판단된다. 1963년 김환기가 동아일보에 기고한 「상파울루 비엔날레 참관기」(1963.12.2)에는 김환기가 상파울루 비엔날레의 마타라주 소브리노(시실로) 총재를 만나 나눈 환담 가운데 ‘1965년 제8회 비엔날레에는 한국대표로 강력한 미술평론가를 보내라, 그래서 심사위원으로 합석해서 적극 싸우라’는 비엔날레 측의 요구 내용이 등장한다. 스스로 작가이면서, 예리한 비평으로 인정받고 있던 평론가 김병기는 그 자리에 적격이었다.

1963년 제7회 상파울루 비엔날레에 이어 1965년 제8회에도 김병기가 서문을 썼다. ‘「서울」에서 「상파울로」는 아직도 멀다’라는 문장으로 시작되는 A4 반 페이지 남짓의 이 글은 단순히 ‘소개’의 목적에 한정되어 있지 않다. 커미셔너로서 가지는 한국의 현대미술에 대한 자신감과 당당함이 내포되어 있으며, 한국이 더 이상 식민주의 시대의 ‘조용한 아침의 나라’가 아님을 세계에 공표하는, 국제적 시각이 담겨있는 비평문이다. 이 글은 제8회 상파울루 비엔날레 공식 도록에 포르투갈어로, 한국미협에서 별도로 제작한 한국관 브로셔에 영어와 한국어로 실려 있다.

1965년 제8회 상파울루 비엔날레

김환기 그리고 이응노 김종영 이세득 권옥연 정창섭 김창열 박서보

2전시장과 3전시장에서는 1965년 제8회 상파울루 비엔날레에 참여했던 김환기(특별실, Sala Especial), 이응노(명예상), 김종영, 이세득, 권옥연, 정창섭, 김창열, 박서보 총 8인의 작품을 통해 그 역사적 순간을 재현한다. 제8회 상파울루 비엔날레가 개최된 1965년을 기준으로 당시 출품작을 포함, 작가마다 1960년대 초·중반 시기의 작품들을 선보일 수 있도록 구성되었다. 당시 작가들의 연령이 30대에서 50대의 ‘청년’ 시절이므로, 후반기 작품들도 함께 전시하여 청년기부터 완숙기까지 화풍과 주제가 변화하는 과정을 조망할 수 있도록 했다. 1965년 상파울루 비엔날레 한국관 기획에 대한 김병기의 증언은 다음과 같다.

“당시 한국미협 이사장은 당연직으로 비엔날레 커미셔너가 되었다. 나도 이사장 자격으로 전임 김환기 이사장처럼 상파울루 비엔날레의 커미셔너를 맡았다.

나는 출품작가로 우선 나보다 한 세대 아래인 박서보, 김창열, 정창섭을 선정했다. 그들은 현대미술운동에 앞장섰던 화가들이어서 국제현대미술전에 적합하다고 생각했다. 그런데 주변에서 현대미술만 배려했다고 항의하기에 권옥연과 이세득을 추가했다. 그리고 조각의 김종영과 전통회화의 이응노를 선정했다.”

-김병기

또한 당시 신문기사에서도 제8회 상파울루 비엔날레 작가 선정과 관련된 김병기의 생각을 확인할 수 있다.

김병기씨는 50대의 이응노, 김종영 양씨는 높은 예술성과 지금까지의 업적을 인정하는 것이고

40대의 권옥연, 이세득씨의 경우는 외국유학의 경력을 갖고 있으며

세계화단의 움직임을 아는 왕성한 제작활동을 보이고 있는 작가이고,

30대의 김창열, 정창섭, 박서보씨는 지명 후의 제작기간에 비약할 가능성조차 갖고 있는 작가로

한국의 오늘의 「레알리떼」를 밀고 나가리라는 전망을 갖게 한다고 지명의 이유를 밝히고 있다.

- 『동아일보』 (1964.10.29) 기사 중 발췌

2전시장은 김환기와 이응노의 작품으로 구성된다. 김환기(Kim Whanki, 1913-1974)는 1963년 제7회 상파울루 비엔날레에서 명예상을 수상한 뒤 뉴욕에 정착하고, 다음 1965년 비엔날레에는 비경쟁 부문으로 참가, 특별실에서 〈Echo〉 연작 9점을 포함한 총 14점의 작품을 출품했다. 이번 전시에서는 제8회 비엔날레에 출품되었던 〈Echo〉 연작 중 〈Echo 1〉, 〈Echo 3〉, 〈Echo 9〉를 선보인다. 주목할 점은 작품 〈Echo 1〉의 뒷면에 비엔날레 출품 당시의 원본 택(tag)이 남아있다는 것이다. 여기에는 ‘Biennial of Sao Paulo’라는 문구와 함께 작가명, 작품 제목, 사이즈, 재료, 가격, 주소가 기록되어 있어 작품의 역사적 가치를 한층 더한다.

더불어 2전시장에서는 1960-70년대 제작된 이응노(Lee Ungno, 1904-1989의 〈구성(Composition)〉 연작도 전시된다. 먼저 1960년작 〈Composition〉은 상파울루 비엔날레 한국관 브로셔에 수록된 작품으로, 1960년대 초 이응노의 조형 실험을 엿볼 수 있다. 함께 전시되는 1964년의 〈Composition〉은 제8회 상파울루 비엔날레 공식 도록에서 확인되는 출품 목록의 작품들과 제목, 연도, 크기(145x112cm)가 일치하여 같은 시리즈의 작품일 것으로 추정된다. 이응노는 제8회 상파울루 비엔날레에서 명예상을 수상하게 되는데, 그 때 수여된 메달은 현재 프랑스 파리의 유족이 소장하고 있다. 이번 전시에서는 사진으로 메달의 앞, 뒷면을 공개한다.

3전시장에서는 권옥연의 작품부터 만나볼 수 있다. 권옥연(Kwon Okyon, 1923-2011)의 작품은 김환기의 작품을 제외하면 제8회 상파울루 비엔날레 공식 도록에 유일하게 1점, 도판이 수록되어 있다. 이번 전시에 선보이는 1962년작 〈Progress〉는 비엔날레 도록에 수록된 출품작과 화면 구성이 상당히 유사하다. 현재 당시 출품작들의 소재가 불분명한 상태에서 이 작품으로 당시 작품들의 화풍과 색감을 짐작할 수 있다.

이어서 정창섭(Chung Chang-Sup, 1927-2011)의 1960년대 작품부터 1990년대 〈묵고〉 시리즈까지 총 5점이 전시된다. 정창섭의 당시 비엔날레 출품작 사진은 한국미협이 별도로 제작한 브로셔에 1점 공개되어 있다. 1960년대는 정창섭이 한지라는 재료를 만나기 이전, 앵포르멜 회화를 실험하던 시기이다. 비엔날레 관련 출판물에 수록된 출품작들의 소재 파악이 어려운 상황에서, 이번에 출품된 유사한 시기의 작품 〈편력 22〉(1966)를 통해 당시 정창섭의 화풍을 실물로 확인할 수 있다.

박서보(Park Seobo, 1931-2023)는 김병기가 김창열, 정창섭과 함께 가장 먼저 제8회 상파울루 비엔날레 출품 작가로 선정한 인물이다. 당시의 기록에서 박서보는 비엔날레에 100호(160x130cm) 크기의 1965년작 〈원형질〉 시리즈 3점을 출품한 것으로 확인된다. 아쉽게도 당시 작품은 전해지는 것이 없고, 브로셔에 실린 흑백사진 1장이 출품작의 이미지를 추측할 수 있는 자료의 전부다. 이번 전시에는 1960년대 원형질 연작 가운데 1963년 작품 〈원형질 no.63-4〉과 함께 후기 색채묘법 두 점을 만나볼 수 있다.

다음은 김창열이다. 김창열(Kim Tschang-yeul, 1929-2021)은 상파울루 비엔날레에 역시 100호 크기의 〈제사〉 연작 3점을 출품한 것으로 확인된다. 김창열의 회화도 브로셔에 1점, 흑백사진으로 수록되어 있는데, 이번에 출품된 〈제사 Y-9〉가 바로 그 것이다. 이 작품은 대부분의 비엔날레 출품작들이 망실된 상황에서 당시 출품작의 실물을 직접 확인할 수 있다는 점에서 큰 의미를 지닌다. 이번 전시에는 해당 작품 외에도 김창열의 1960년대 초반 화풍을 살펴볼 수 있는 60년대 작품 2점이 더 공개된다.

이세득(Lee Seduk, 1921-2001)의 작품 3점도 전시된다. 이세득은 비엔날레에 1961년부터 시작한 〈Cosmos〉 연작 3점을 출품한 것으로 확인된다. 역시 흑백도판 1점이 당시 출품작에 대한 자료의 전부지만, 현재 남아있는 그의 1960년대 작품들로 보아 회색과 갈색을 주조로 한 배경에 빠른 속도감의 거친 필획이 펼쳐진 앵포르멜의 영향이 강하게 느껴지는 작품들이었을 것으로 짐작된다. 이번에 전시되는 1964년작 〈무제〉에서도 비정형적 형태와 거친 표현, 강렬한 색 대비를 통해 당시 이세득의 실험성을 엿볼 수 있다.

조각 부문 작가로 선정된 김종영(Kim Chongyung, 1915-1982)의 조각 2점 〈작품 65-2〉와 〈작품 68-1〉도 이번 전시에 출품된다. 특히 나무로 제작된 〈작품 65-2〉는 1965년 당시 상파울루 비엔날레 출품작인 〈작품 65-1〉과 같은 시리즈의 작품으로 추정된다. 흥미로운 점은 1961-63년 숭례문 보수 공사 과정에서 발생한 고목재가 조각가들에게 제공되었다고 하는데, 김종영 역시 이 목재를 사용해서 〈작품 65-1〉과 〈작품 65-2〉를 제작했다고 전해진다. 한편, 당시 비엔날레 출품작인 〈작품 65-1〉은 리움미술관 소장품으로, 현재 진행중인 《리움 현대미술 소장품전》에 전시되고 있다.

본 전시는 상파울루 비엔날레를 기점으로 한국 미술이 세계적인 흐름 속에서 고유한 정체성을 구축하고 발전시켜 나간 과정을 보여준다. 박서보의 초기 순수 추상, 권옥연의 색채와 구도에 대한 탐구, 이세득의 절제된 형태와 색의 조화, 김창열의 조형적 실험, 정창섭의 비정형 추상 작업, 김종영의 현대적 조각 어법, 이응노의 문자 추상, 그리고 김환기가 순수 추상으로 진입하는 뉴욕 초기작품까지 작가 개인의 창작을 넘어 1960년대 한국 현대미술이 국제 미술의 흐름 속에서 어떤 방식으로 대응하고 변모해 나갔는지를 보여주는 중요한 역사적 기록이다.

특히 김병기는 상파울루 비엔날레에서 한국 작가들의 출품을 주도한 핵심 인물로, 한국 현대미술의 국제 무대 진출을 견인하는 데 중요한 역할을 했다. 김병기는 주요 작가들을 선정하고 그들의 작품을 세계에 소개하며 한국 미술의 위상을 높이는 데 기여했다. 그의 예술적 안목과 적극적인 지원은 한국 작가들이 국제적 감각을 확장하고, 한국적 조형 언어를 세계 미술계에 각인시키는 기반이 되었다. 이렇듯 1965년 상파울루 비엔날레는 한국 현대미술의 세계 진출에 있어 기념비적인 사건으로 기록되며, 이번 전시는 그 의미 깊은 순간을 되새긴다. 가나아트와 가나문화재단은 이번 전시가 한국 현대미술이 국제 무대에서 자리 잡아 가는 과정을 되짚고, 당대 작가들이 펼쳐 보인 예술적 도전을 재조명하는 뜻깊은 자리가 되기를 기대한다.

한편 가나아트와 가나문화재단은 이번 기획전 《김병기와 상파울루 비엔날레》와 연계하여 학술 세미나를 2025년 3월 22일 토요일 오후 2시, 가나아트센터 3층 아카데미홀에서 개최한다. 이번 세미나는 작가 김병기와 1965년 제8회 상파울루 비엔날레를 중심으로 한국 미술의 국제적 위상과 김병기 미술세계의 특징을 조망하는 자리로, 김영호 중앙대학교 명예교수, 윤범모 전 국립현대미술관 관장, 기혜경 홍익대학교 교수가 발표자로 나선다. 이번 학술 세미나는 사전 접수를 통해 누구나 참여 가능하다. 사전 접수는 가나아트센터 대표전화(02-720-1020) 또는 이메일(info@ganaart.com)로 받는다.

전시제목김병기 3주기 기념전 《김병기와 상파울루 비엔날레》

전시기간2025.03.05(수) - 2025.04.20(일)

참여작가 김병기, 김환기, 이응노, 김종영, 권옥연, 이세득, 정창섭, 김창열, 박서보

관람시간10:00am - 07:00pm

휴관일매주 월요일

장르회화

관람료.

장소가나아트센터 Gana Art Center (서울 종로구 평창30길 28 (평창동, 가나아트센터) )

주최가나문화재단 ∙ 가나아트

연락처02-720-1020

1916년 평안남도 평양출생

1913년 전남 신안출생

1904년 충남 홍성 출생

1915년 경상남도 창원출생

1923년 함경남도 함흥출생

1921년 출생

1927년 충청북도 청주출생

1929년 평안남도 맹산출생

1931년 경상북도 예천출생

아뜰리에 아키 15주년 특별전 《ATELIER AKI: Here and Beyond》 Part II

아뜰리에 아키

2025.12.11 ~ 2026.01.17

2025 아르코 예술창작실 작가전《In Situ》

아르코미술관

2025.11.20 ~ 2026.01.18

2024 오지호미술상 수상작가전 [방정아: 묻다, 묻다]

광주시립미술관

2025.11.21 ~ 2026.01.18

세계유산 가야: 상설전시

국립김해박물관

2024.01.23 ~ 2026.01.22

마크 브래드포드: Keep Walking

아모레퍼시픽미술관(APMA)

2025.08.01 ~ 2026.01.25

[2025 광주디자인비엔날레 기념전] 장미 토끼 소금: 살아 있는 제의

광주시립미술관

2025.08.29 ~ 2026.01.25

천경자: 내 슬픈 전설의 101페이지

서울미술관

2025.09.24 ~ 2026.01.25

박은선: Spazio della Guarigione(치유의 공간)

가나아트센터

2025.11.12 ~ 2026.01.25